——————————————————————-

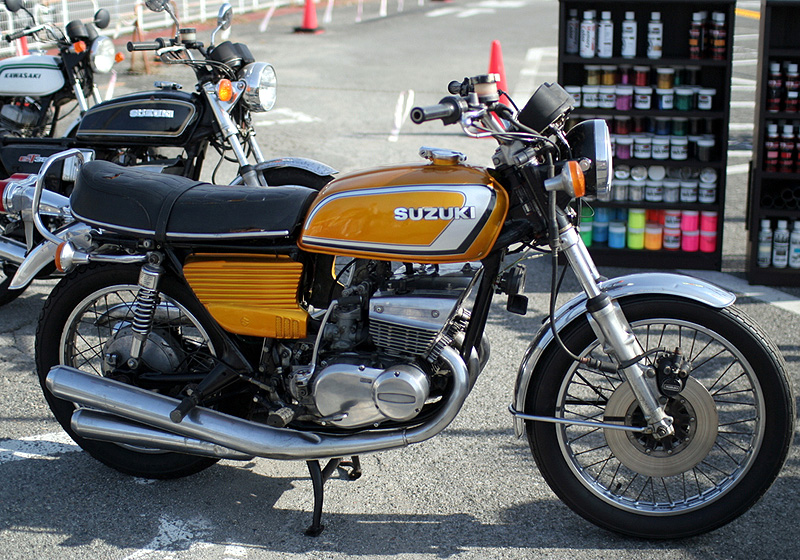

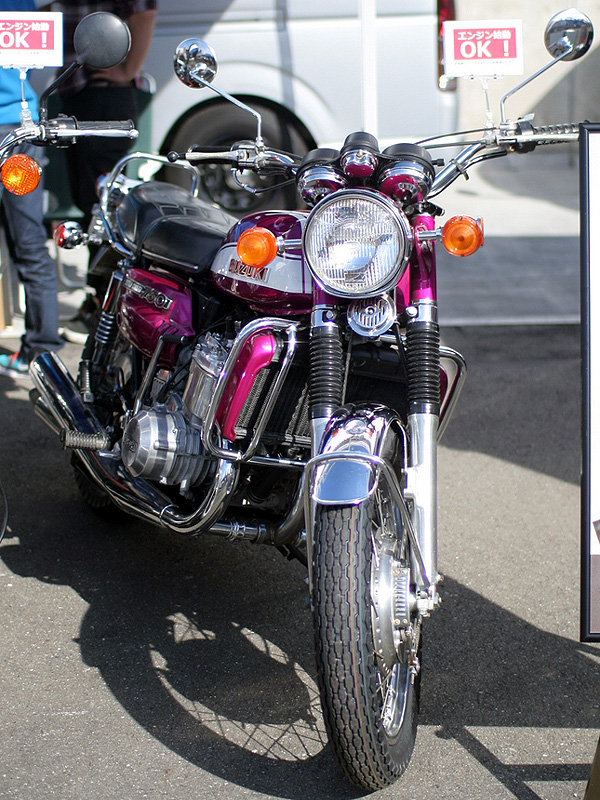

SUZUKI GT750P

——————————————————————-

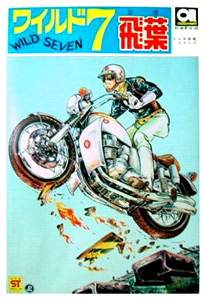

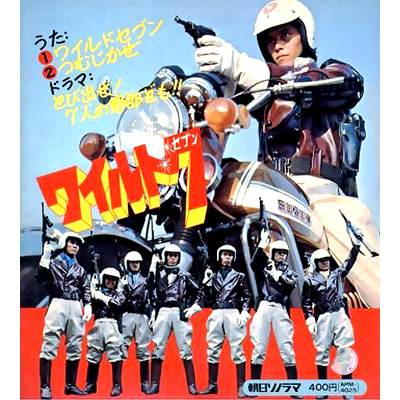

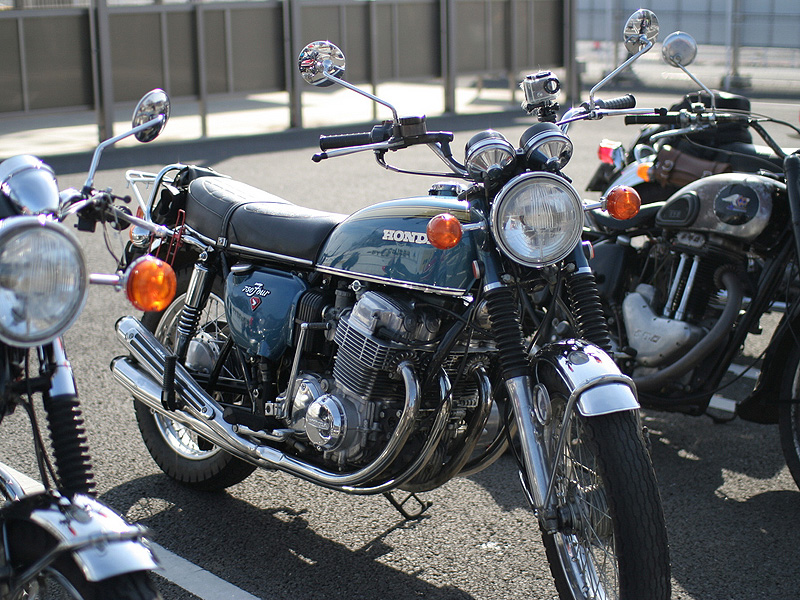

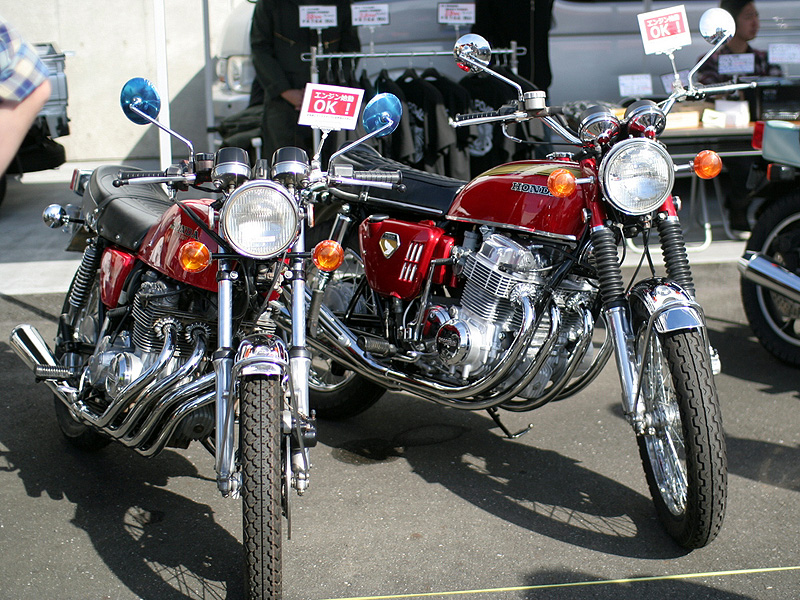

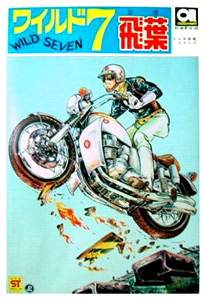

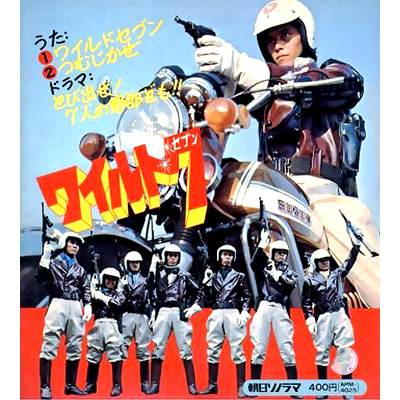

旧車ファンにも人気があるマンガ「ワイルド7」で、主人公・飛葉大陸が駆るマシンはCB750Fourでした。

他メンバーのバイクもバリエーション豊かで、そこがバイク好きに支持された故なのですが、TVドラマとして実写化された際は、スポンサーとか予算とか諸般の都合で、全員にGT750があてがわれました。まあ、それはそれで悪いわけではないんですが・・・現在、CB Fourを使ってマンガ版・飛葉のコスプレを行うものが後を絶たないのですが、GT750を使って実写版のそれを行う人が皆無であることが、ちょっと気がかりです(笑) 他メンバーのバイクもバリエーション豊かで、そこがバイク好きに支持された故なのですが、TVドラマとして実写化された際は、スポンサーとか予算とか諸般の都合で、全員にGT750があてがわれました。まあ、それはそれで悪いわけではないんですが・・・現在、CB Fourを使ってマンガ版・飛葉のコスプレを行うものが後を絶たないのですが、GT750を使って実写版のそれを行う人が皆無であることが、ちょっと気がかりです(笑)

さて、長い前置きの後に本題となります。ワイルド7でなぜ劇中車を白バイにしなかったのでしょう・・・マンガでは、皆、好き勝手に色々なバイクにに乗っていますが、全員、しっかり白バイなんですよ!

GT750には、ちゃんとポリス仕様の設定がありました。「最後の2スト白バイ」(=珍品)として紹介されることが多いようです。

GT750の白バイに捕まったら、忘れられない思い出になりそうですね!

——————————————————————-

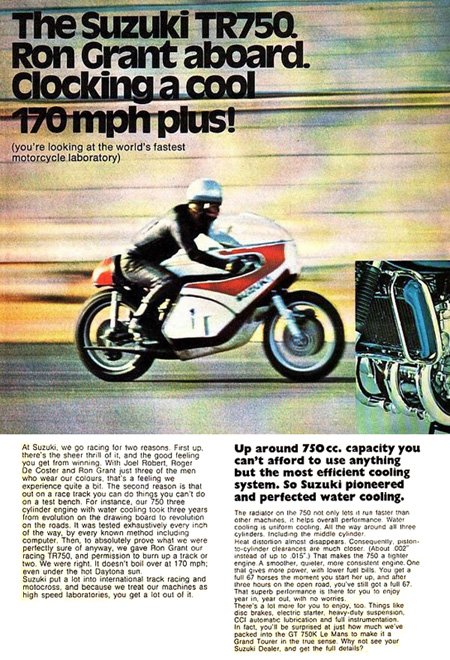

1972-75 SUZUKI TR750

——————————————————————-

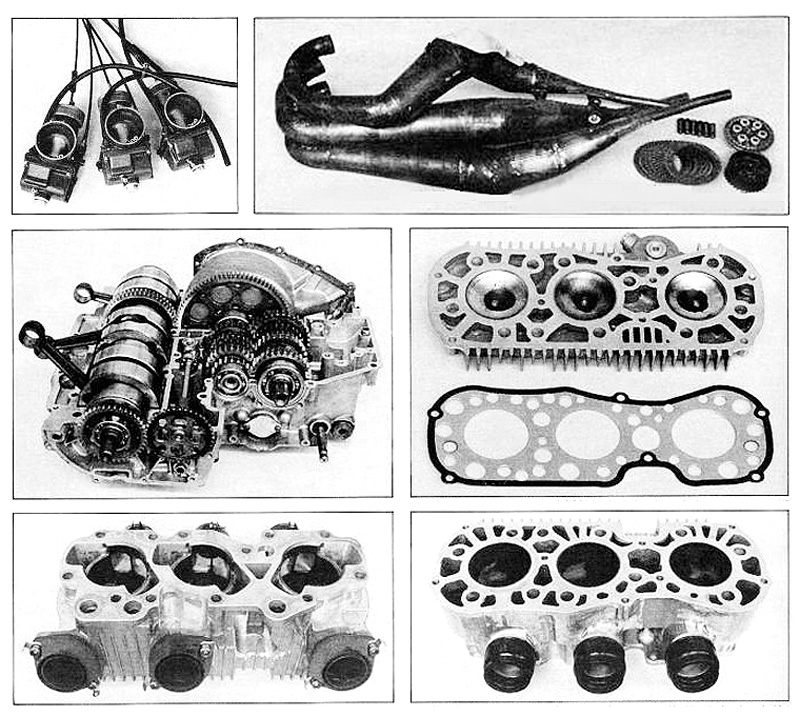

GT750ベースのレーサーについてご紹介いたします。

60年代後半に入ると、スズキのワークスレース活動は、それまでの主戦場だったヨーロッパでの純レーサーによる世界グランプリの他、USにおける市販車改造フォーミュラによるグランドナショナル選手権との2本立てとなります。

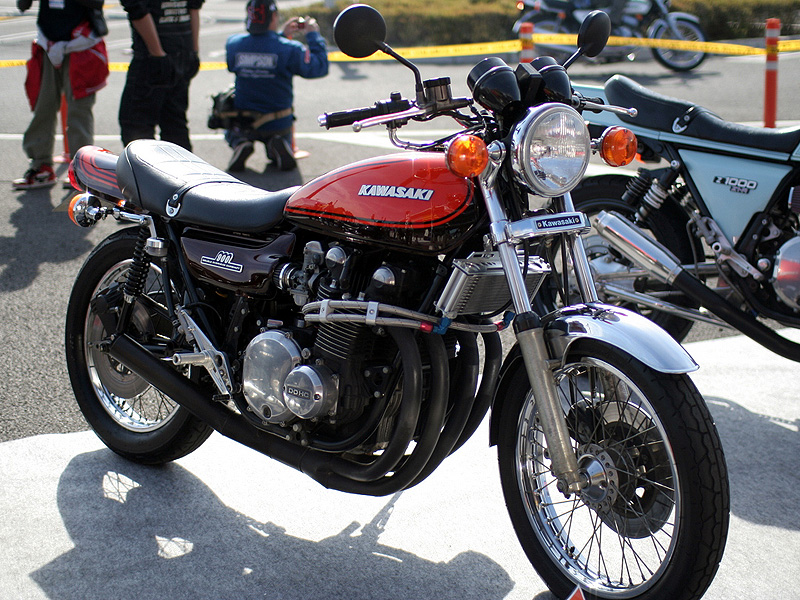

グランドナショナル選手権でのスズキのライバルは、ホンダCB750R、カワサキH2R(2スト750cc)、ヤマハTR2、TR3(2スト350cc)の他、地元のハーレーXR750、英国勢のトライアンフ・トライデント750といったところでありました。後輪70馬力程度のTR500で戦っていたスズキにとって、これらのマシンに対抗、凌駕する大排気量・大馬力のニューマシンの開発は必然であり、急務ともなります。

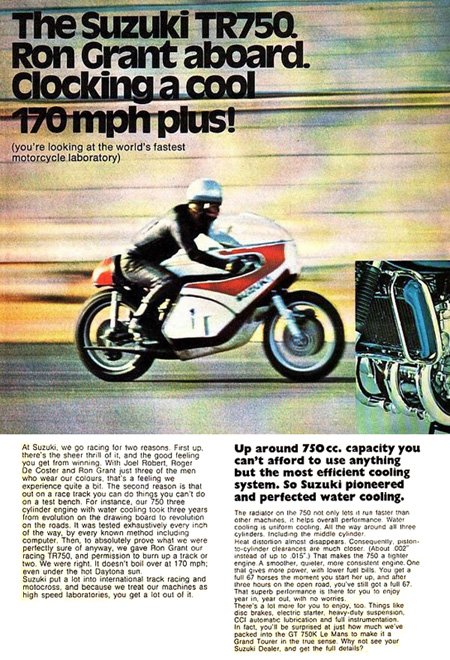

GT750エンジンをベースとするTR750(XR11)は、その求めに応じて開発されました。狙いはシリーズチャンピオン以上に栄誉のあるデイトナ200マイルの勝利です。ワークスチームとしては1972年から1975年までの4年間の活動となります。

1971

下の画像は竜洋で開発中のプロトです。TR750の「売り」は、後輪100馬力以上に及ぶその大馬力で、170mph(約270km/h)超の最高速に達したことを誇っています。ただし、当時のタイヤではその大馬力を活かしきれなかった嫌いはありました。

1972

TR750のデビューは、1972年のグランドナショナル選手権初戦、デイトナ200マイルです。

1972 SUZUKI DAYTONA TEAM

Ron Grant, Art Baumann, Jodi Nicholas

1972年のデイトナでは、アート・ボーマンが172 mph (279 km/h)の「予選最高速」の新記録を打ち立てるも(予選も1位通過)、決勝では点火系トラブルでリタイア。ロン・グラントもクラッチ・トラブルで、ジョディ・ニコラスもタイヤトラブルで、そろってリタイヤとなります。上のチーム画像にはなぜか映っていないジェフ・ペリーだけが15位で完走を果たしました。

TR750のみならず、大パワー勢はことごとく自滅し、わずか半分の排気量のヤマハTR3、それもノーマークのプライベーター、ドン・エムデに200マイルの勝利を持って行かれます。

1972 200mile Winner – #25 Don Emde

1973

1973年のチームは、ボーマンとニコラスが去り、ポール・スマートと昨年のデイトナ・チャンピオン、ドン・エムデが加入しています。

1973 SUZUKI DAYTONA TEAM

Geoff Perry, Ron Grant, Don Emde, Paul Smart

200マイル決勝では、予選1位のスマート、ペリーとも点火系トラブル、グラントはチェーン・トラブルでリタイヤと昨年同様大荒れの中、エムデだけがクレバーなレース運びで7位完走を果たしています。

優勝は水冷化されたワークスTR3駆るヤーノ・サーリネンで、昨年に続き、小排気量車が750cc勢を打ち負かす構図となりました。

1973 200mile Winner – #10 Jarno Saarinen

1974

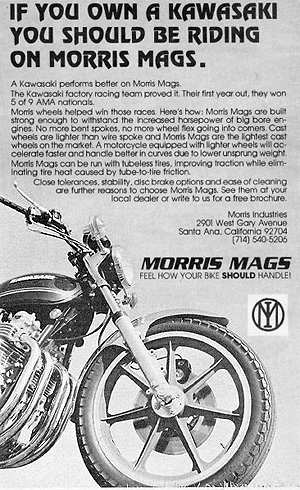

1974年モデルのTR750は大きく手が入れられ、マグネシウムパーツによる軽量化の他、新たにローボーイフレーム、モーリスキャストホイールが採用されています。

1974 SUZUKI DAYTONA TEAM

Ken Araoka, Paul Smart, Cliff Carr, Gary Nixon, Barry Sheene

チームの方は、ポール・スマートのみ残留、クリフ・カーとゲーリー・ニクソンがカワサキから移籍してきた他、注目株、TR750でFIMトロフィーの73年チャンプとなったバリー・シーンの加入です。USスズキでテストライダーを務めていた安良岡健も参戦しています。

決勝では、アゴスチーニとトップを競っていたニクソンは47ラップ目でクラッシュ、リタイア。シーンは電装系トラブルで57位。カーは11位。スマートは予選で2年連続のポールポジションを得るも9位。安良岡が予想外のスズキチームの最高位の7位でフィニッシュしています。

72年、73年と2年連続でデイトナの勝利を飾った350ccヤマハは「ジャイアント・キラー」として、プライベーターに絶大な人気を得ていました。1974年のデイトナ200マイルのエントラントの7割以上がヤマハで占められていました。さらに、この年のデイトナでデビューしたTZ700は、ジャコモ・アゴスチーニとケニー・ロバーツが1-2フィニッシュの華々しいデビュー・ウインを果たしますが、その強さは、TR750・・・のみならずTZ700以外のあらゆるエントラントの息の根を完全に止めてしまいます。

1974 200mile Winner – #4 Giacomo Agostini

1974年に限って言っても、決勝1位から30位までにヤマハ以外で入っているのが、カワサキ1台(3位)、スズキ3台(7位、9位、11位)の計4台に過ぎませんでした。以降、誰もTZ700/750/500の勢いを止められるものはおらず、唯一、TZの刺客となりえたのは、1985年のスーパーバイクへのレギュレーション変更でありました。

1975

1975 200mile Winner – #3 Gene Romero

1975年の出来事で今でも語り草となっているエピソードは、デイトナにおけるバリー・シーンの大クラッシュです。1975年2月、3月の200マイルレースに向けてデイトナでタイヤ・テストを行っていたバリー・シーンは、バンクをトップスピードで疾走中、リアタイヤがバーストし(エンジン・ロック説もあり)転倒、路面に叩きつけられてしまいます。彼は、体中の骨という骨が折れるという瀕死の重傷を負い、200マイルレース出場は棒に振りますが、驚異的な回復力で6週間後にはレースに復帰します。その年のオランダとスウェーデンの世界GP500ccクラスで優勝を飾ると、翌1976年、翌々1977年の2年連続で世界GP500ccクラスのチャンピオンとなり、自身のキャリアのピークを迎えています。

結局、1972年から始まり13年間に渡るヤマハのデイトナ支配の前に、TR750は一度も勝てずにその生涯を終えます。そんなパッとしないUSでのTR750のレース活動に対し、ヨーロッパで行われたFIMトロフィー(ヨーロッパ版F750選手権)で、バリー・シーンが1973年のタイトルを獲ったことが唯一の明るい話題でしょうか。

——————————————————————-

TR750 Custom bikes

——————————————————————-

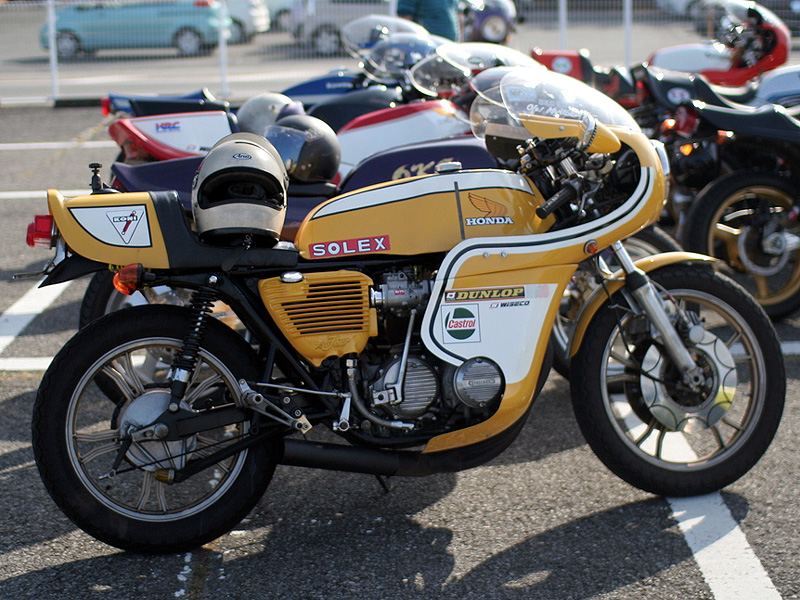

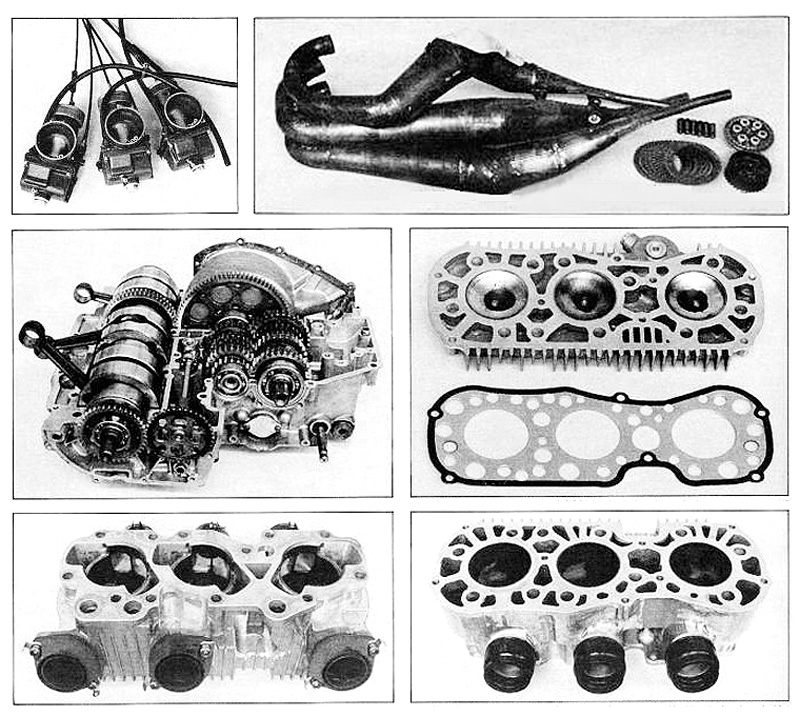

プライベータのために、GT750エンジンをTR750仕様とするエンジンキットが販売されていました。(「デイトナ・キット」と呼ばれています)このキットは、市井のチューナー、カスタムビルダーを刺激し、「TR750エンジン」を積んだ様々なレーサー、カスタムバイクが世に存在することになります。

イタリア、フランス、イギリスのスズキ・インポーターがGT750をベースに、準公式の限定カスタムモデルをリリースしています。

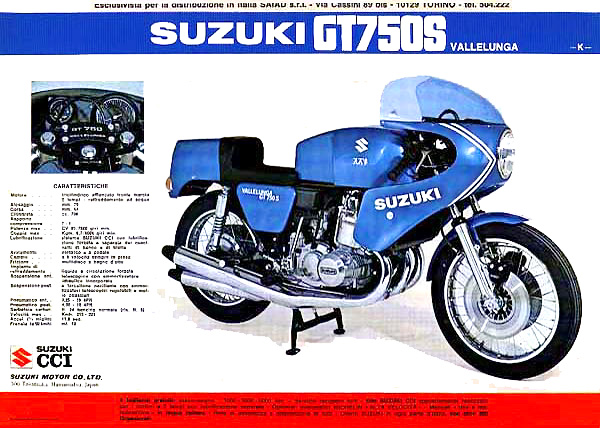

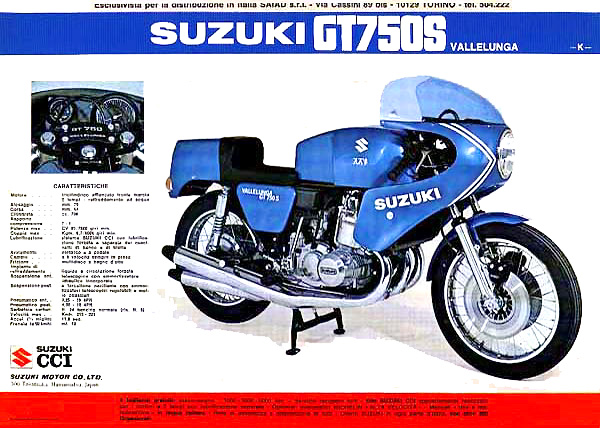

1973-75 SUZUKI GT750S Vallelunga

イタリア・トリノのスズキ・インポーター、SAIADは、イタリア国内のプロダクションレース参戦を見据え、GT750ベースのGT750Sを製作、販売します。FRP製外装一式(ガソリンタンクの「スズキ」のカタカナ表記のロゴはご愛敬)で214kgの重量を190㎏まで軽量化。レース用キットとして、TR750用チャンバー、クローバー製イグニションシステムなどが用意されていたとのこと。生産台数は120台とされていますが、100台以下(85台)に過ぎなかったという説もあります。

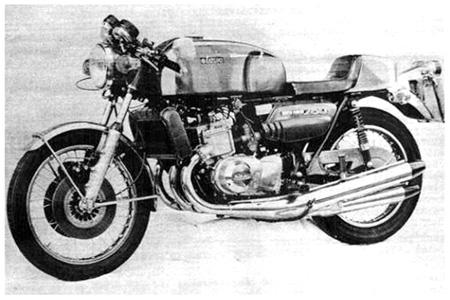

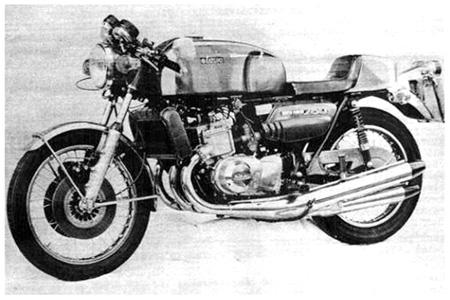

1974 SUZUKI GT750 Roca

フランス・スズキのピエール・ボネは、元GP50cc/125㏄クラスのライダーでフランス・スズキのレース活動をサポートしていたジャック・ロカの助言を得て、GT750 Roca を製作、限定車として販売します。実のところこれは、フランスではGT750の販売が振るわず、その在庫一掃のためのテコ入れ策でありました。

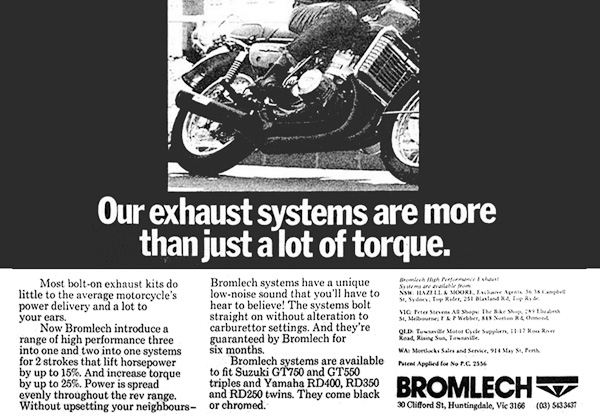

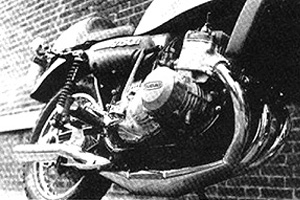

1976-77 SUZUKI DUNSTALL GT750

英国の著名なチューナー、ポール・ダンストールが、GT380/550およびGT750用のFRP製外装キットを販売すると、スズキGBのヘロンは、それを装着した GT380/550/750 を限定モデルとして販売しました。

以下、「公式」ではない、印象的なGT750カスタムをご紹介いたします。

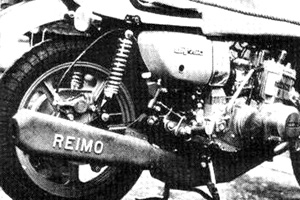

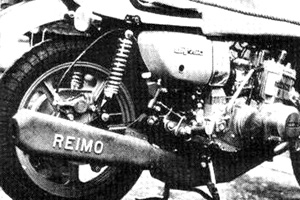

1974 REIMO 750GTR / 900GTR

西ドイツの著名なスズキチューナー、REIMO は、高度なチューンを行ったGT750をコンプリートマシン 750GTR /900GTR として販売しました。排気量は750ccと900ccの2種類があり、900ccはわずか10台ほどしか製作されませんでした。

ここはGT750用のカスタムパーツを多く出していますが、「集合チャンバー」(笑)も2種類ほど出しています。

——————————————————————-

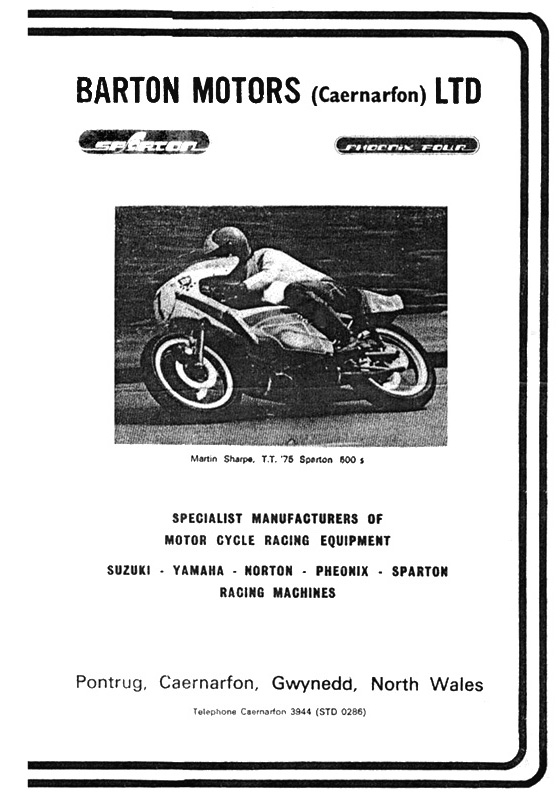

Barton

——————————————————————-

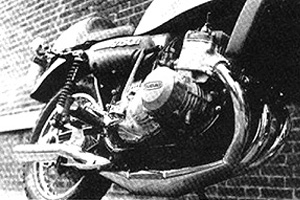

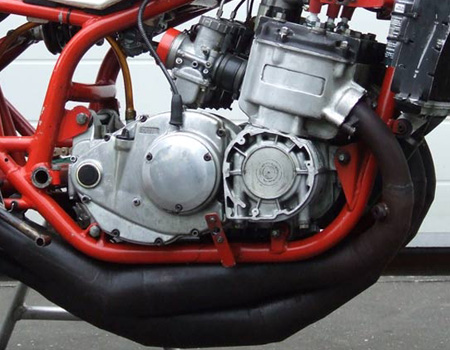

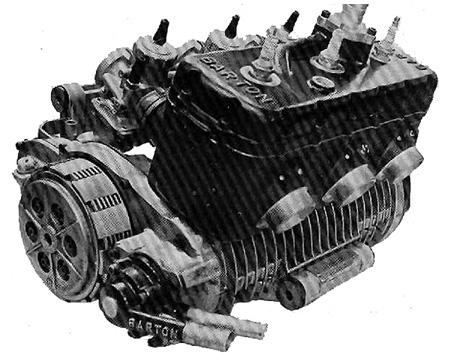

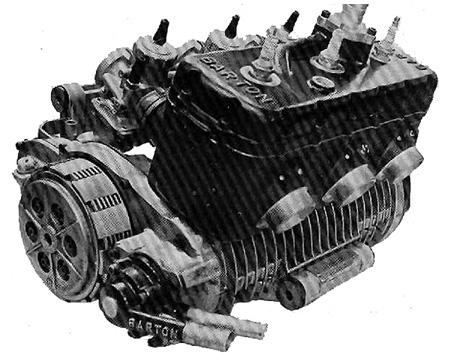

1974 750

バリー・ハート(Barry Hart)とトニー・ライアン(Tony Ryan)の2人によって設立されたバートン(Barton)は極めて高い技術力を持ったハウスチューナーとして知られていました。

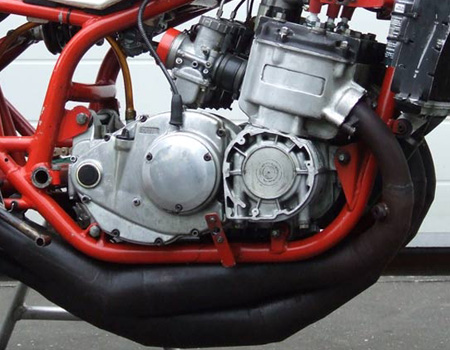

1974年頃、バートンはGT750エンジンをベースにF750向けレーシング・エンジンを製作、4ステージあるチューンの中、最大で115馬力(軸出力)を叩き出しました。これはワークスTR750に迫るものです。

スズキのエンジンを使ったバートン製レーシングエンジンは750ccの他、500ccと350ccがありましたが、その多くが、スポンドン製フレームに載せられ、スポンドン+バートン=スパルトン(Sparton)として販売されました。

Barton 350/500

バートンとスズキエンジンとの関係は、350ccクラスのレース用エンジンを持たないスズキGBが、バリー・シーンに乗せるための350ccエンジンの製作をバートンに依頼したことから始まります。

1974年、バートンはGT380(BxS:54mmx54mm)のクランクとクランクケースに、自ら設計したボア52mmの水冷シリンダーを組み合わせた350ccエンジン(BxS:52mmx54mm)を製作し、それに応えました。

スパルトン350に乗ったバリーは、ブランズハッチでのプラクティスでコースレコードを破るほどでしたが、社外エンジンを使うことを良しとしないスズキ本社から、ありがちな使用ストップが掛かり、結局、バリー・シーンはスパルトンでレースに出ることはありませんでした。

バートンは同時に、同じGT380クランクを使ってボアのみ拡大した500㏄クラス向けエンジンも製作しています。ボアは60mm、61mm、64mmなど開発段階に応じていくつか存在し、出力も95馬力から始まり、110馬力程度にまで煮詰められ、マン島TTではしばしば区間最高速を記録するほどパワフルなエンジンでありました。

スパルトン500は、スズキRG500の半額で購入できた上、車重も10数kgは軽量でもあったため、プライベータに多いに支持されました。ただし、ボトルネックはGT380クランクの億弱さで、常にトラブルの原因となり、「壊れやすい」という評価を払拭することはできませんでした。

——————————————————————-

TR750 – 3 & 4 Wheeler

——————————————————————-

GT750の大排気量2ストロークエンジンのように、軽量、パワフルな上、チューニングの余地を持つエンジンは、サイドカーレースや4輪フォーミュラにも重宝されました。以下にその一例を挙げておきます。

Suzuki Schmid GT 750

1969-75 McCann ME-4A

SCCA(Sports Car Club of America)のDSRクラス向けレーサー。GT750エンジンを850ccまで拡大し、130馬力を出すというオセロット・スズキ(Ocelot Suzuki)をミッドシップにマウント。

|

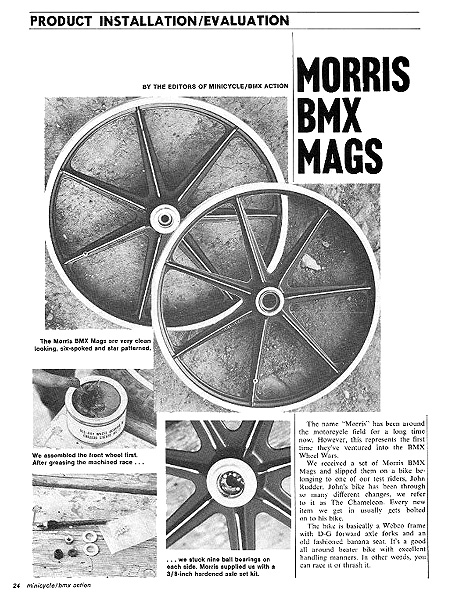

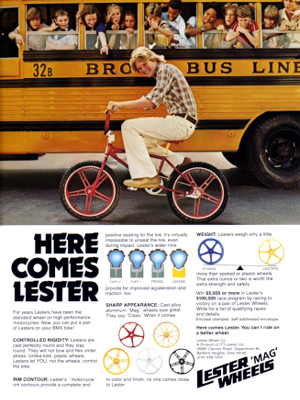

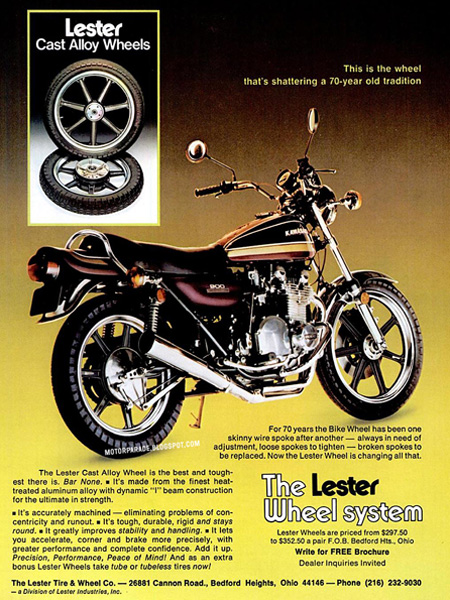

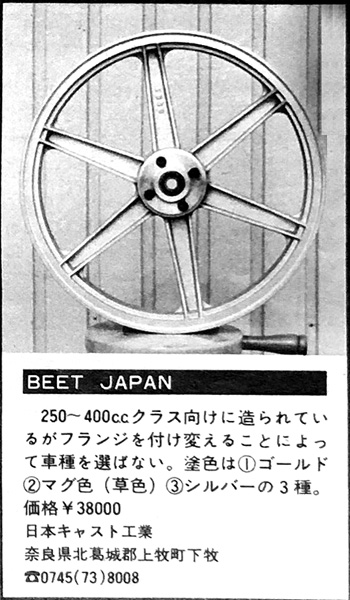

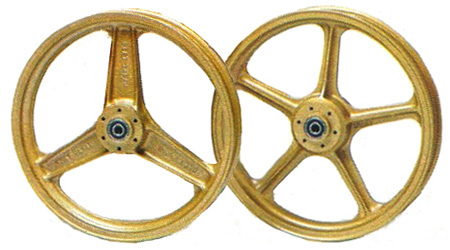

モーリス

モーリス

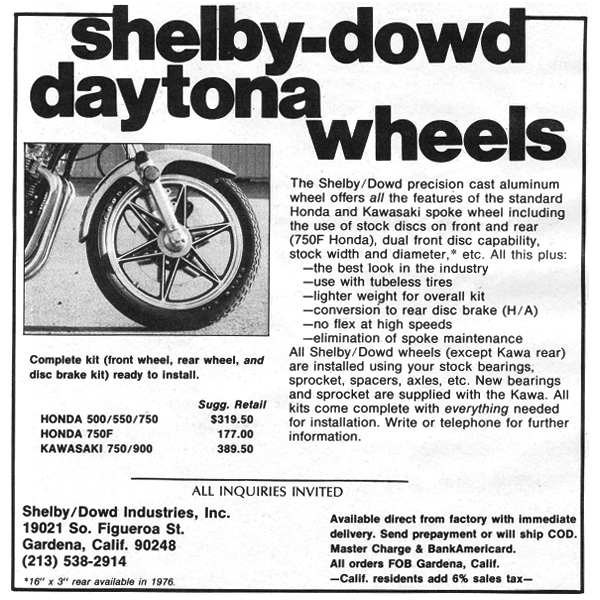

シャンブレー

シャンブレー

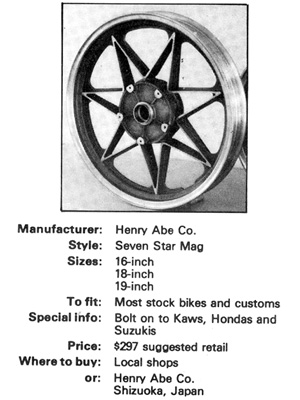

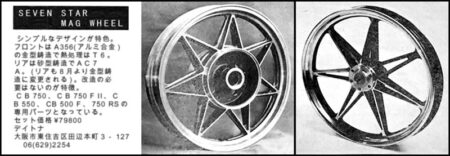

メルバー

メルバー

デイトナ

デイトナ

カワサキ純正

カワサキ純正

ヤマハ純正

ヤマハ純正

スズキ純正

スズキ純正

BMW純正

BMW純正

他メンバーのバイクもバリエーション豊かで、そこがバイク好きに支持された故なのですが、TVドラマとして実写化された際は、スポンサーとか予算とか諸般の都合で、全員にGT750があてがわれました。まあ、それはそれで悪いわけではないんですが・・・現在、CB Fourを使ってマンガ版・飛葉のコスプレを行うものが後を絶たないのですが、GT750を使って実写版のそれを行う人が皆無であることが、ちょっと気がかりです(笑)

他メンバーのバイクもバリエーション豊かで、そこがバイク好きに支持された故なのですが、TVドラマとして実写化された際は、スポンサーとか予算とか諸般の都合で、全員にGT750があてがわれました。まあ、それはそれで悪いわけではないんですが・・・現在、CB Fourを使ってマンガ版・飛葉のコスプレを行うものが後を絶たないのですが、GT750を使って実写版のそれを行う人が皆無であることが、ちょっと気がかりです(笑)

モーリスを検索していて伺いました。キャストホイール・GT系、勉強になりました。ありがとうございました。