E藤氏のレポート、つづき。

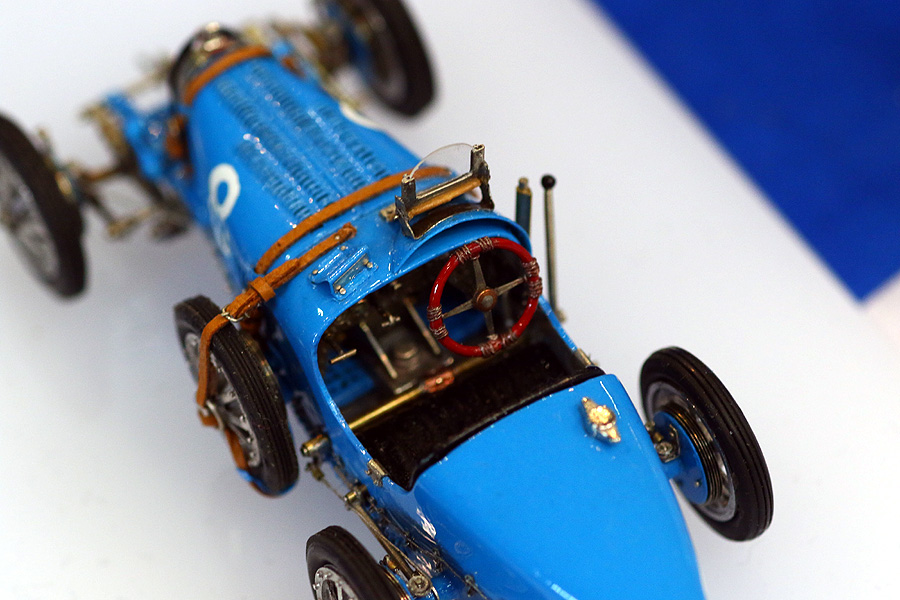

1976 タイレルP34

実車展示その1、タミヤ所有の個体。6輪車は永遠のアイドルです。

16式機動戦闘車

実車展示その2。16式とは2016年の意。戦車並みの火力と最高時速100km/hを持ち合わせた車両。(それでも最新の10式戦車では最高時速70km/hというからたいしたもの。ちなみに10式の後進最高速度も70km/hだそうです)

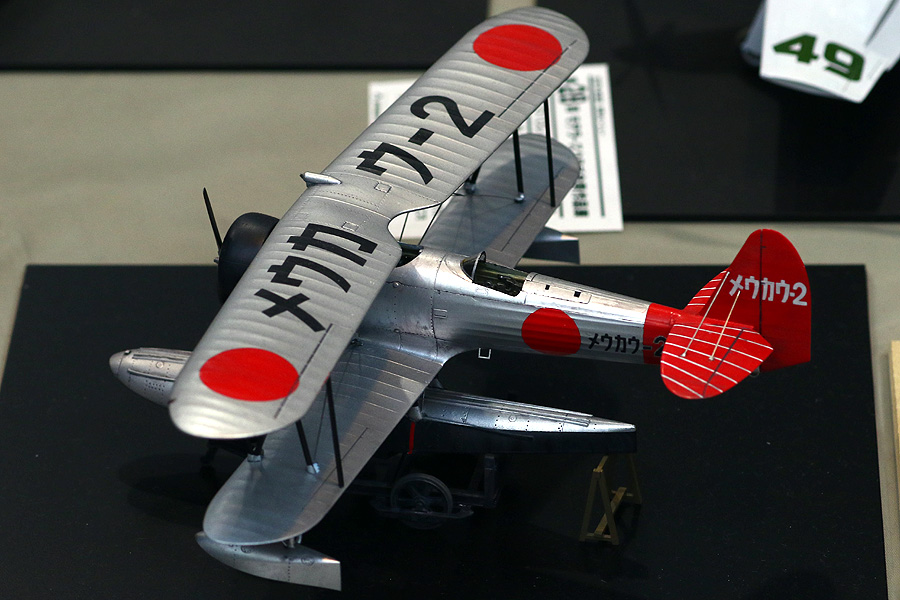

Aircrafts

Ships

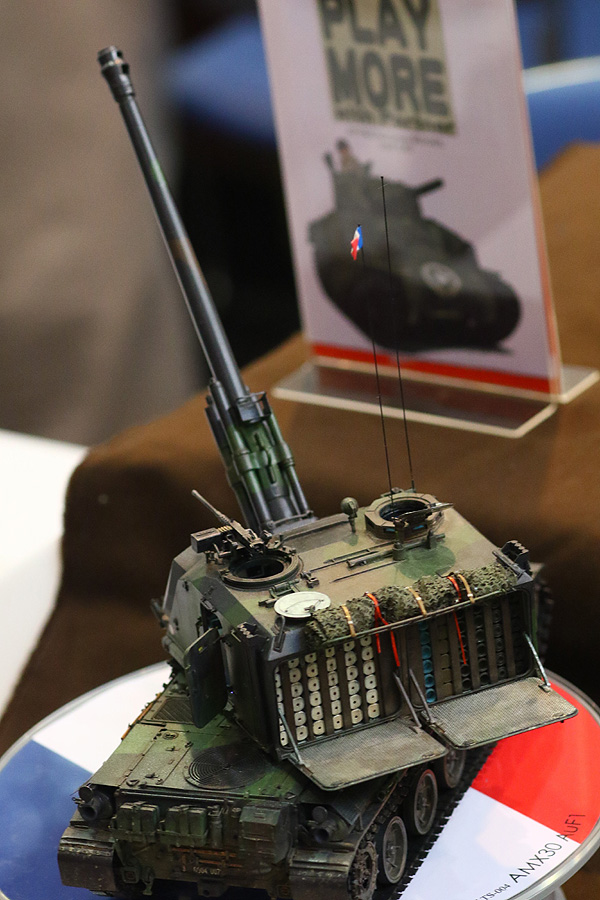

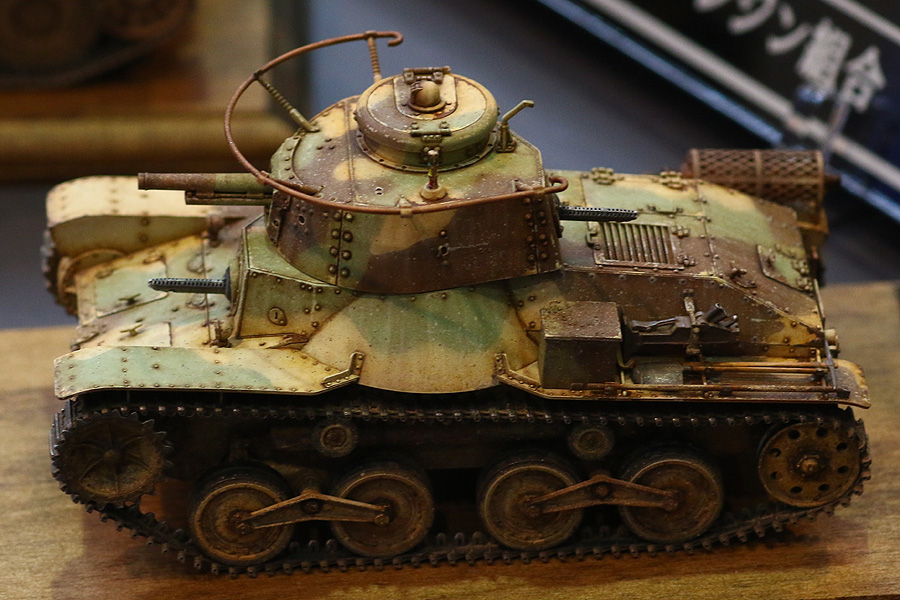

Tanks and guns

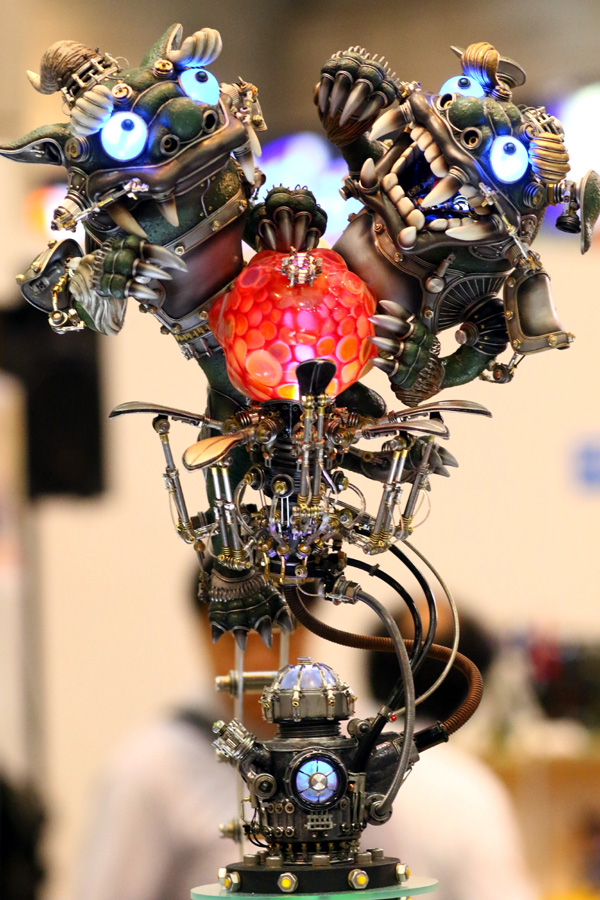

Deformed things

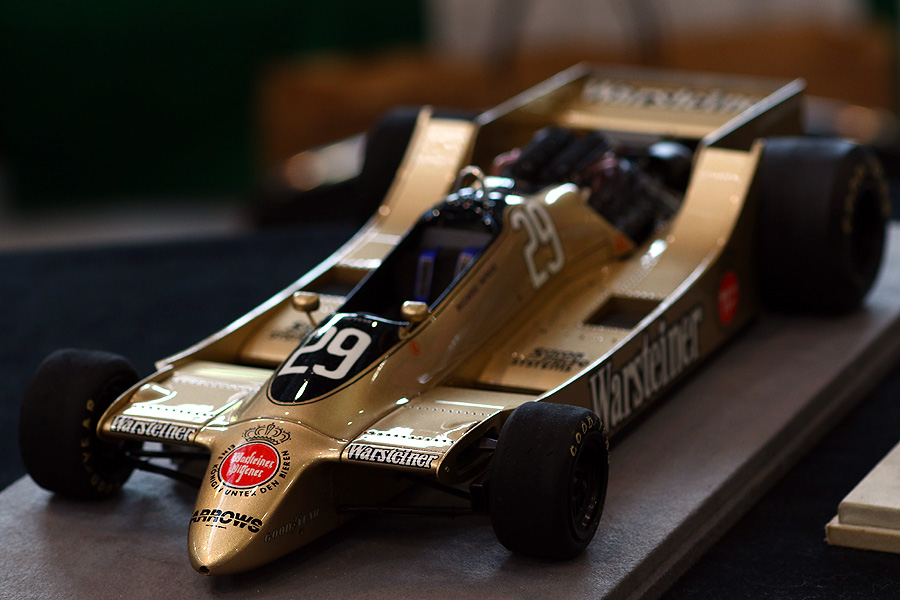

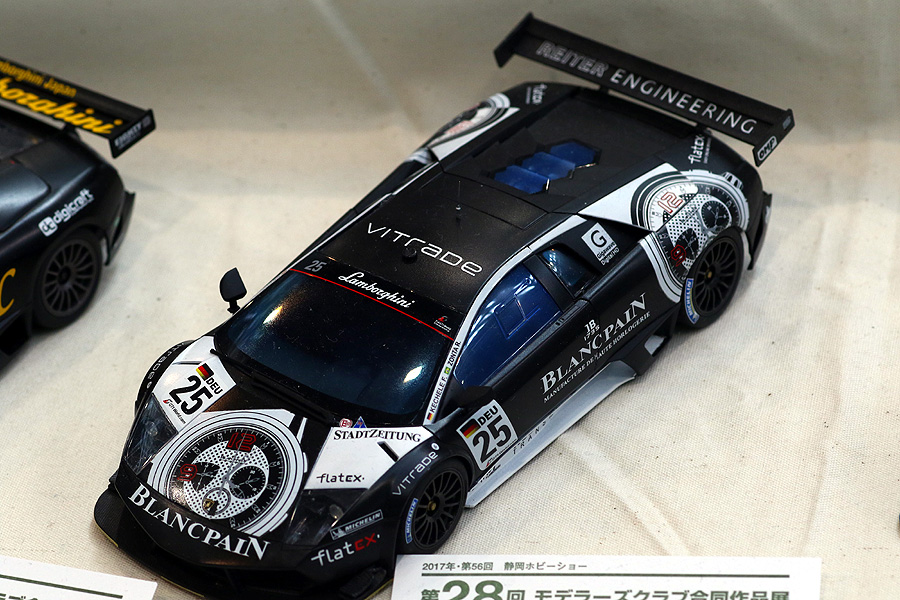

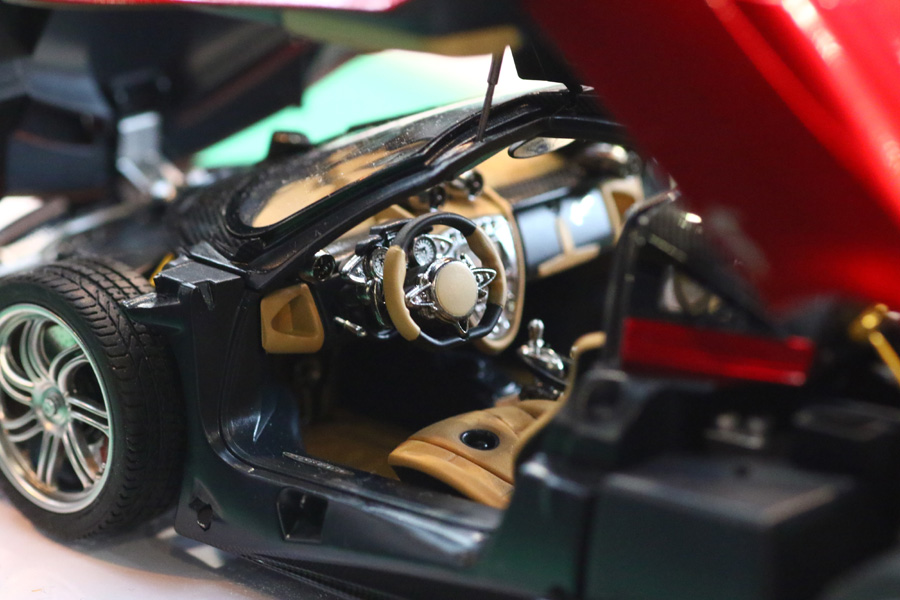

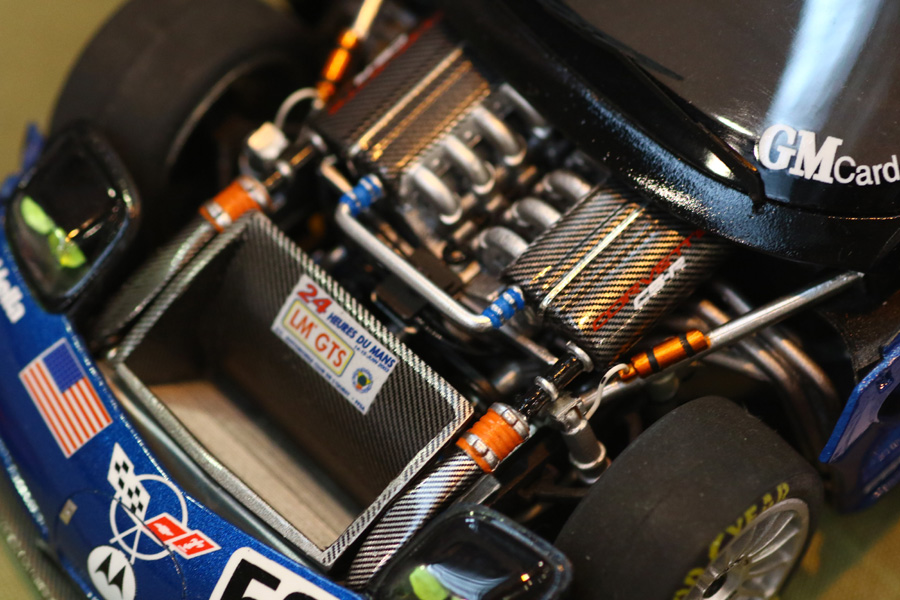

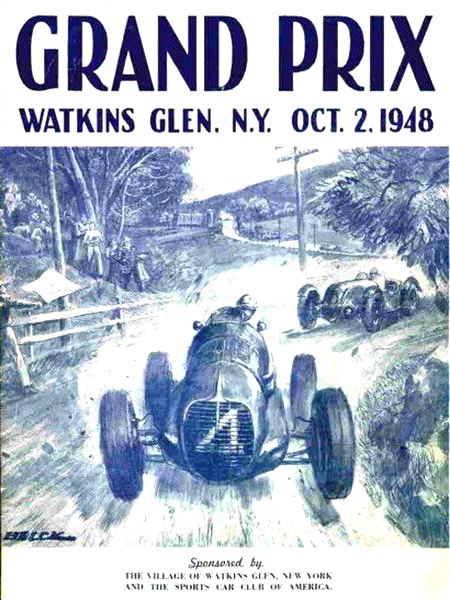

Cars

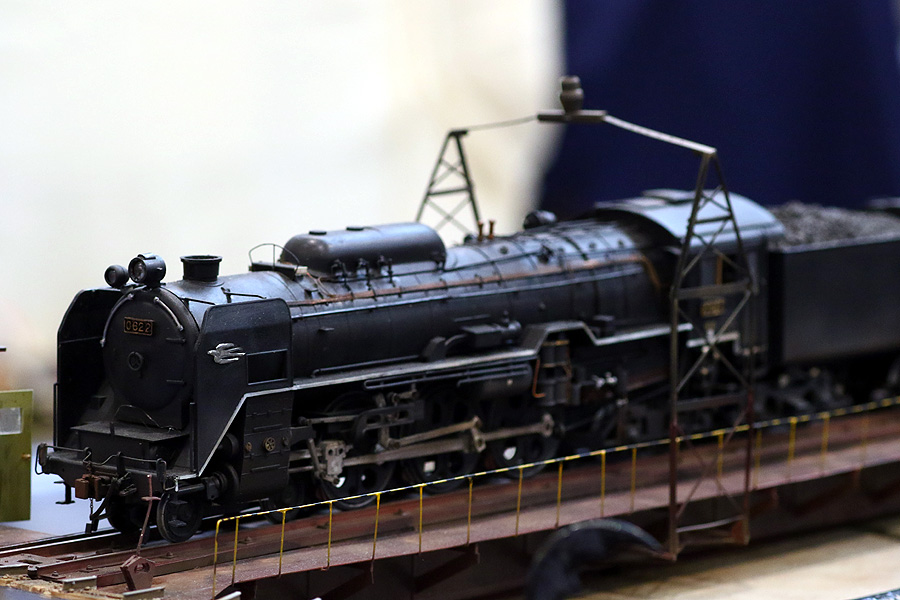

Locomotives

American Graffiti

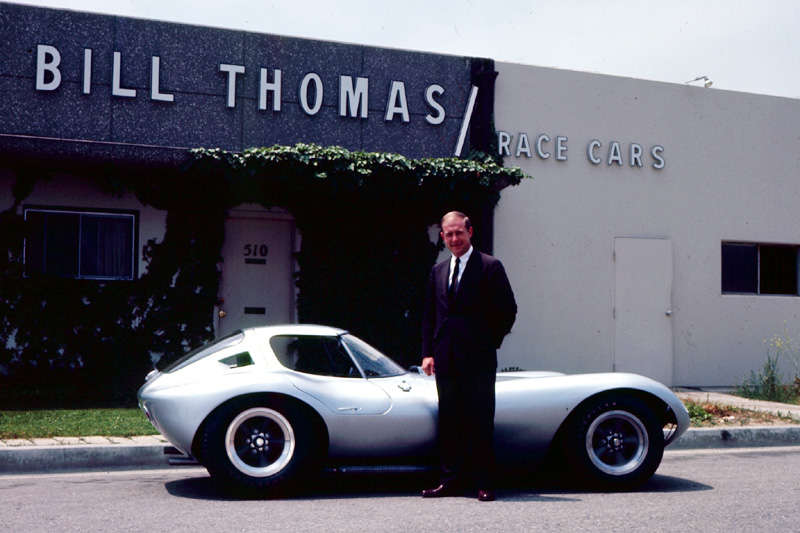

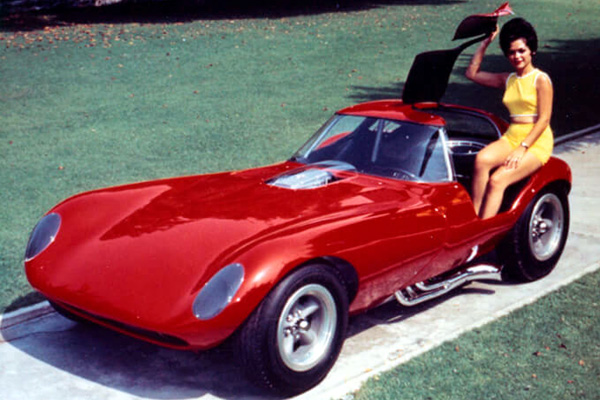

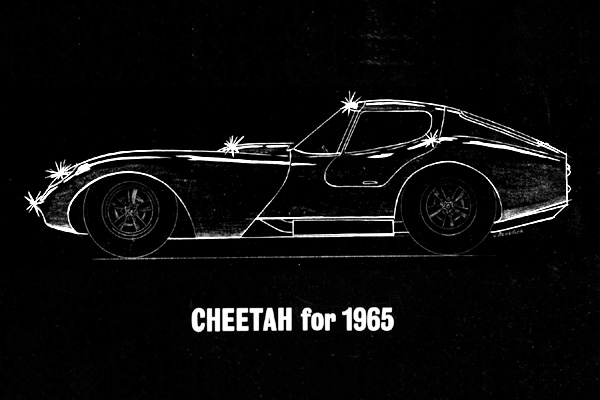

チーターですね。はるか昔、COXでスロットカー上がりの1/24がありました。これは、どこかのレジン・キットでしょうか?

ここで、USではカルトな人気を誇るものの、日本では無名の「チーター」のうんちくをカマさせて頂きます。

|

USにおけるスポーツカーレースの夜明け ————————————————————————————– USにおけるスポーツカーレースの始まりは、第2次大戦後、ヨーロッパから戻ってきた米兵たちが、国内に存在していなかったスポーツカーを持ち帰って来たことからと言われている。GMはいち早くそのムーブメントに反応し、コルベット(1954年~)を市場に出した。コルベットの成功は誰もが知るところである。

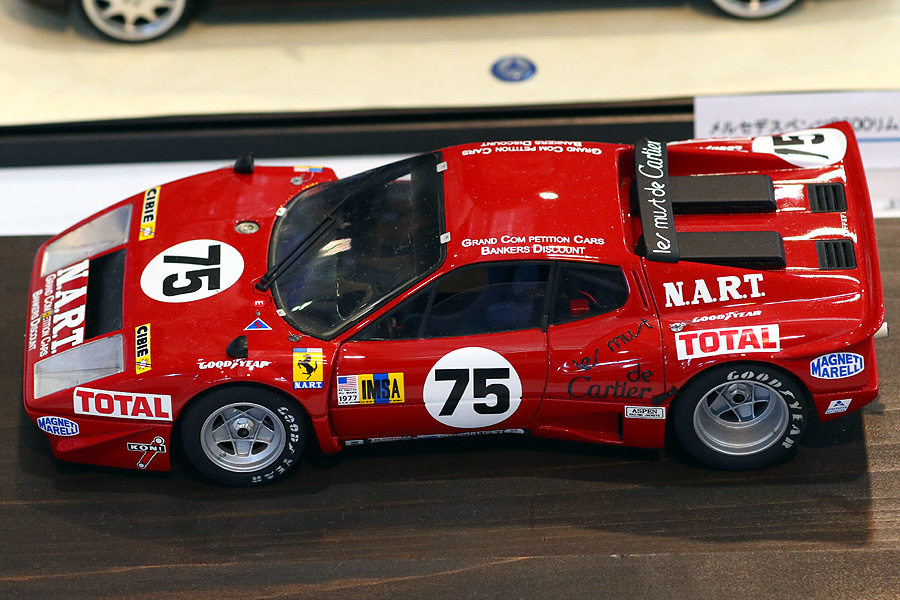

にも東海岸(ワトキンズ・グレン、 NY州 1948年)で開催されている。

となったリバーサイド・インターナショ ナル・レースウエイの初レースは1957年 だった。(リバーサイドは1989年閉鎖) レースの結果が市販車の販売成績に直結することが明らかになると、メーカー間の競争は加熱した。それを危惧した政府の指導が入ると、3大メーカーはワークス体制でレースに参戦することを自粛する協定を結んだが、隠れ蓑として別働部隊にレース活動を託すようになった。 フォードとシェルビー・コブラ(1962年~1967年)、GMとシャパラル(1963年~1970年)との関係が有名であるが、日本ではあまり知られていない第3の勢力があった。それがこれから紹介するビル・トーマス(Bill Thomas)によるチーターである。 BTRC ( Bill Thomas Race Cars ) ————————————————————————————– 1921年生まれのビル・トーマスは、50年代のスポーツカーレース黎明期に、初代コルベットのチューニングで名を挙げると、1960年、カリフォルニア州アナハイムに自らのファクトリー「Bill Thomas Race Cars (=BTRC)」を立ち上げ、GM系チューナーとして名声を博していく。

コブラ誕生1963年デビューの2代目コルベットは、アメ車初の独立懸架サスペンションを持つGMの自信作で、初代に続きサーキットでも我が世の春を謳歌するはずだったが、間もなくフォードの肝いりで登場したコブラが、GMの目論見をひっくり返してしまう。

コブラ・キラー誕生コルベットの父、ゾーラ・アーカス=ダントフ(Zora Arkus-Duntov)は、新型スティングレイに強力なエンジンを積み、大幅な軽量化を施した「コルベット・グランスポーツ」の開発を急ぐことになったが、レース禁止を掲げたGM取締役会は、車の開発中止を命じた。125台を予定していたグランスポーツの製造は5台にとどまり、コブラと同じ土俵(GTクラス)に上がることは無かった。

5台のグランスポーツは、有力プライベーターに譲渡され、プロトタイプクラスを走っている。

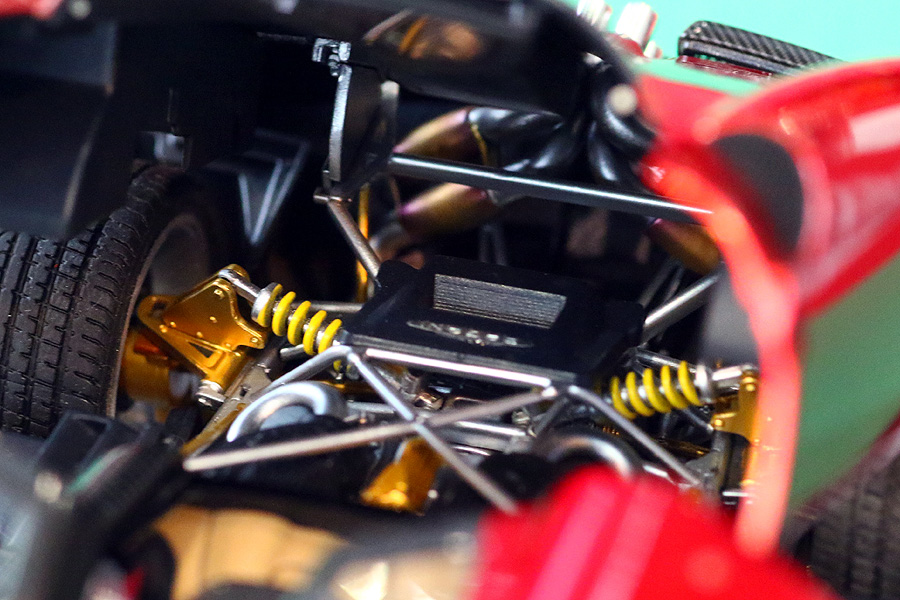

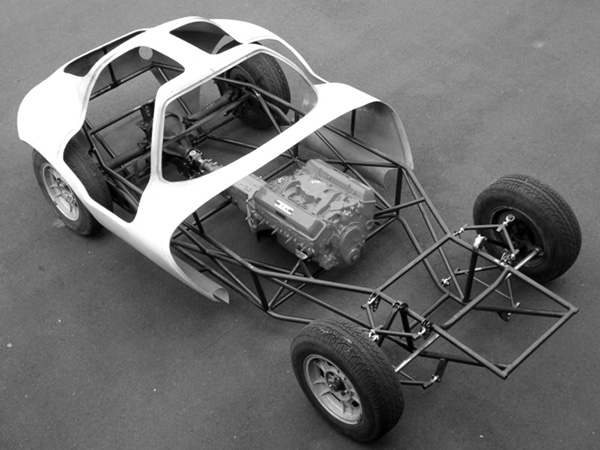

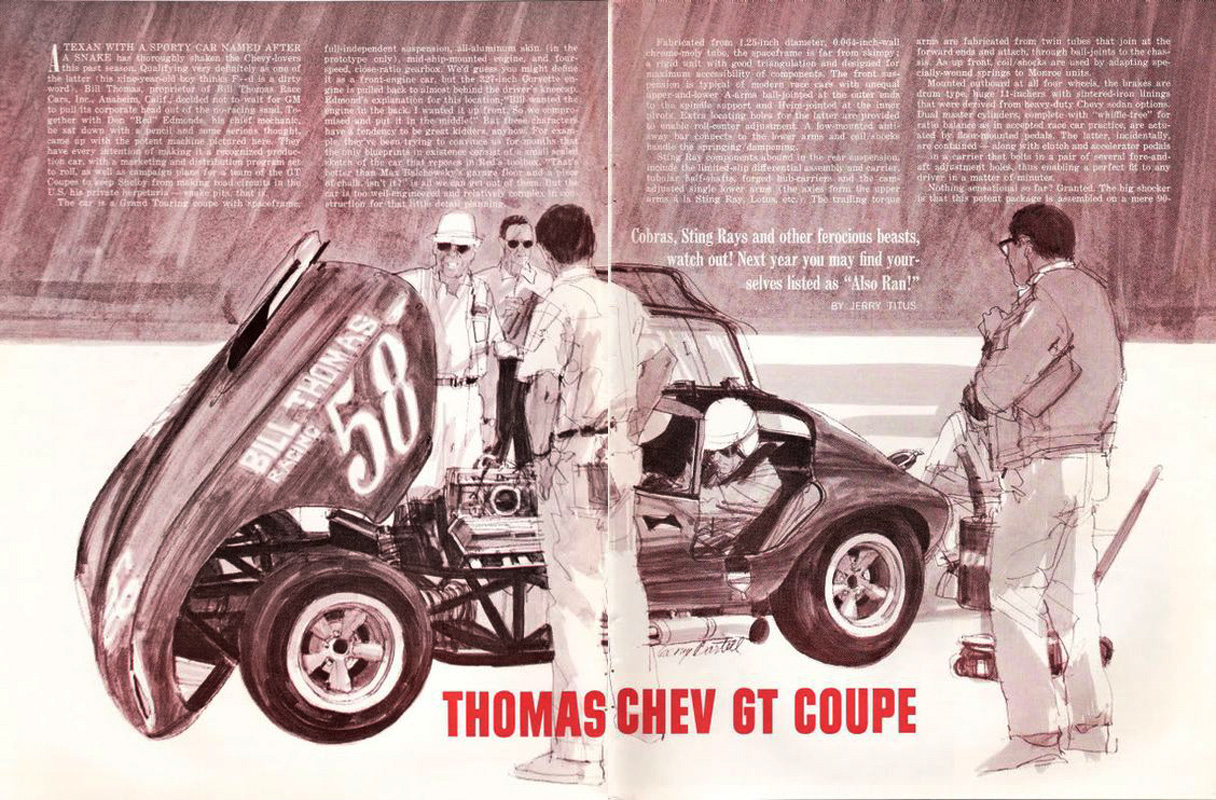

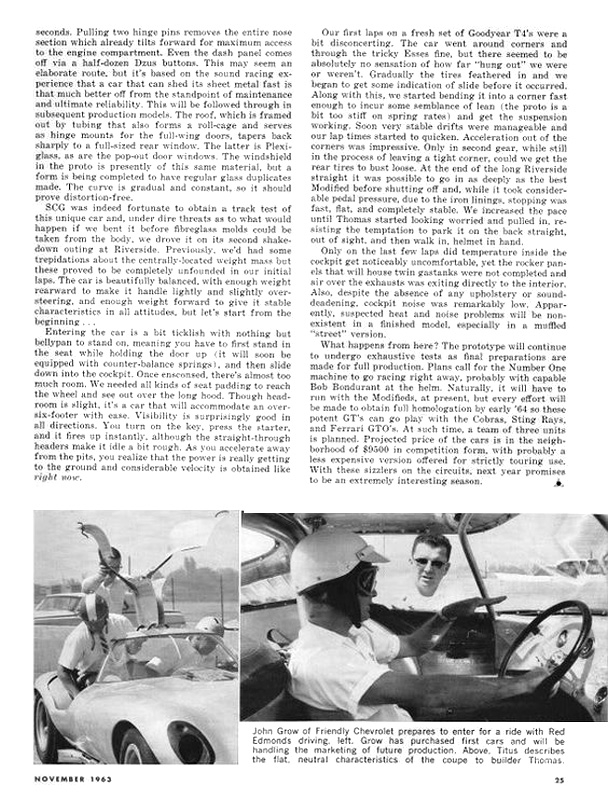

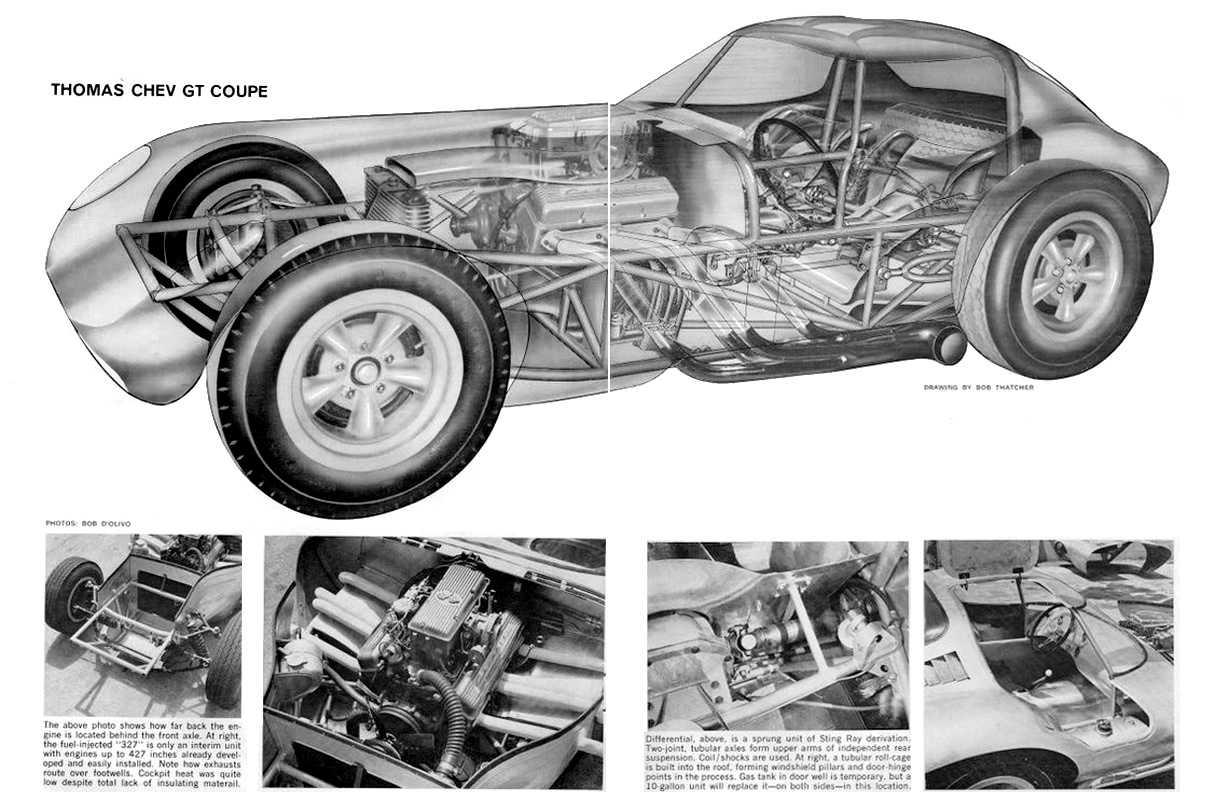

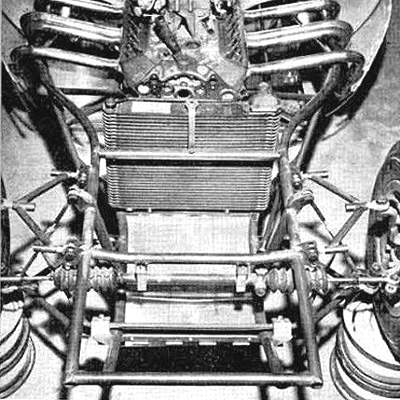

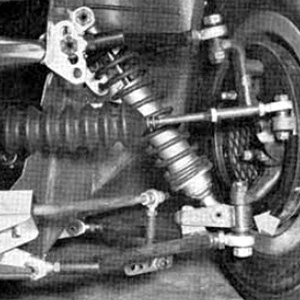

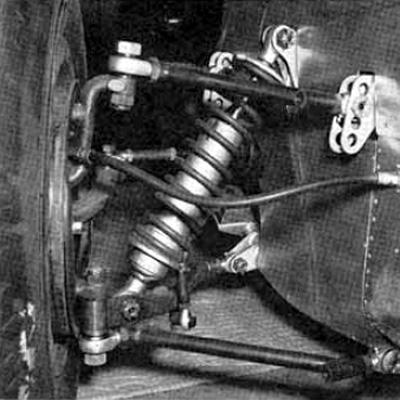

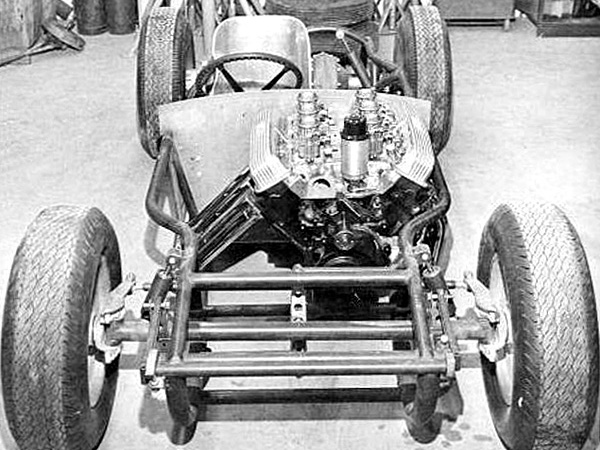

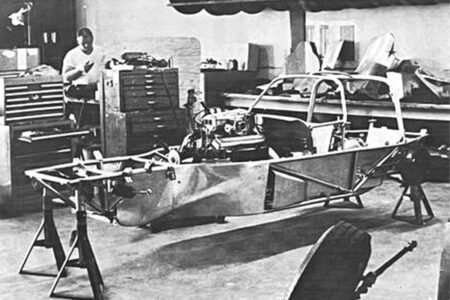

第2のコブラ・キラー誕生コルベット・グランスポーツのプロジェクトがポシャってしまうのをすぐ側で見ていたビル・トーマスは、GMにBTRCによるコブラ・キラー製作を提案した。当時のGM経営陣がレース禁止令の執行にあまりに厳格だったため、そのプロジェクトは、GMより資金やパーツの提供を受けていたにもかかわらず、GMとは無関係とされた。もちろん、GMの関与は公然の秘密であった。 即興的に作られたチーターチーターのシャーシとボディの設計には、ドン・エドモンズ(Don Edmunds)が招聘された。彼は、その設計を現物合わせで行い、図面をコンクリート床にチョークで描いたという! 直径1インチと1.25インチの4130クロモリ鋼管を使ってスペースフレームを組み、最重量物となるV8エンジンを理想的位置としてシャーシ中央に置いた。(一説にはビル・トーマスはミッドシップレイアウトを主張し、ドン・エドモンズはオーソドックスなFRレイアウトを主張したため、その折衷案としてミッドエンジンが採用されたというが、本当だろうか?)

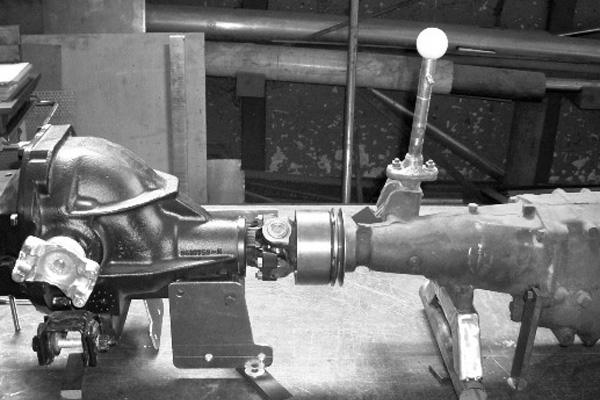

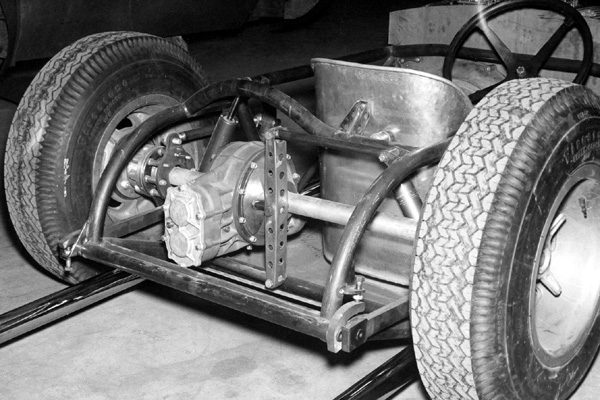

わずか90インチ(約228cm)のショートホイールベースゆえ、トランスミッション後端は、ディファレンシャルギアケース先端に届いていた。FRレイアウトでありながら、プロペラシャフトは使わずに、エンジン出力は後輪に伝達されることになった。

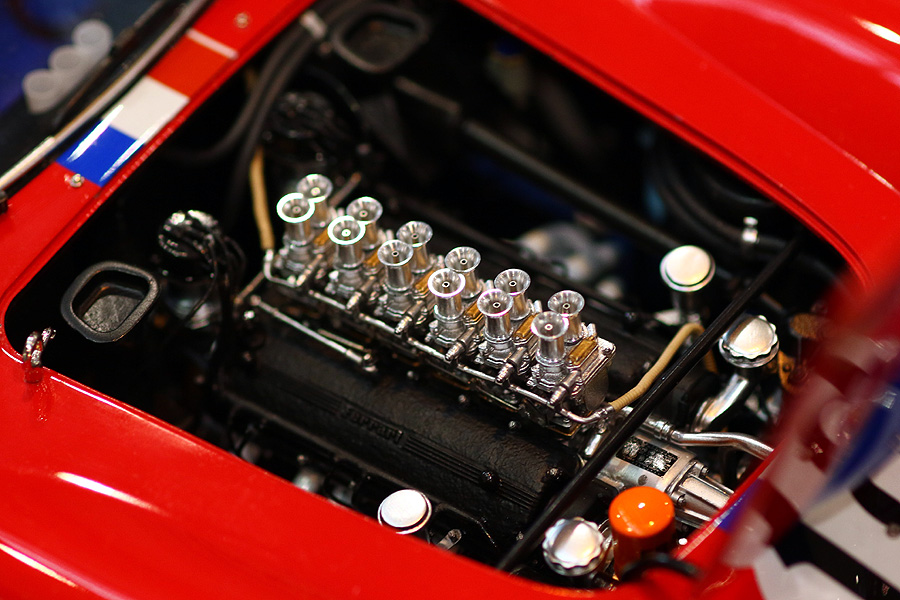

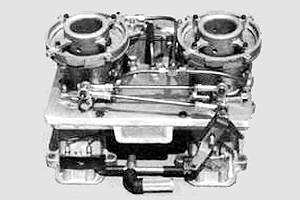

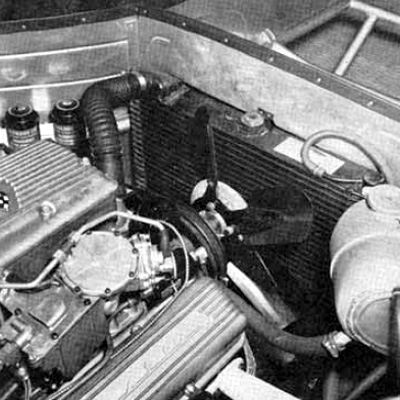

GMからはグランスポーツ製造に使われるはずだった、327立方インチ(約5.3L)のスモールブロックV8エンジン、マンシー製4速トランスミッションが供給された。吸気には、BTRCが得意とするロチェスター製フューエルインジェクションが採用されたことは目新しい。

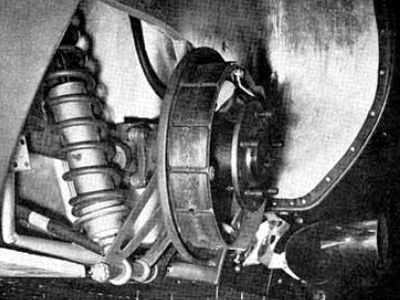

サスパーツには新型コルベット用が供給されたため、すでにディスクブレーキの時代となっていたが、全輪にドラムブレーキを採用せざるを得なかった。ただし、NASCARスペックのレーシングパーツが使用されている。

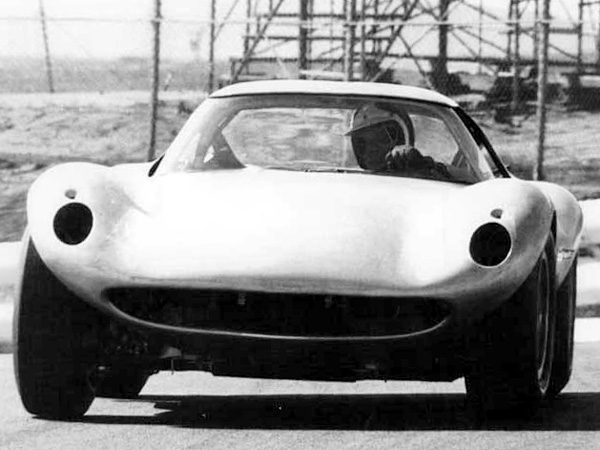

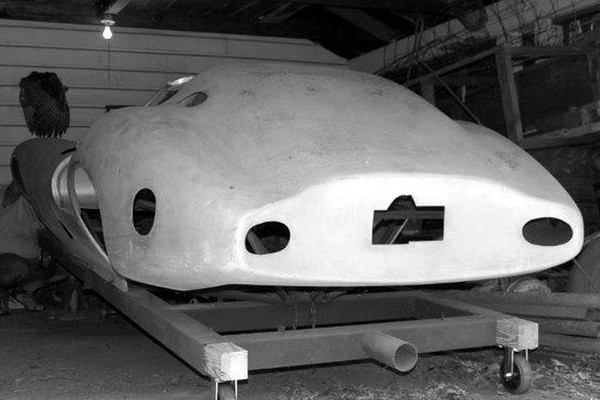

1963年に完成したチーター最初の2台はアルミ製ボディを持っていた。1964年以降に作られた3台目からはFRP製ボディとなる。

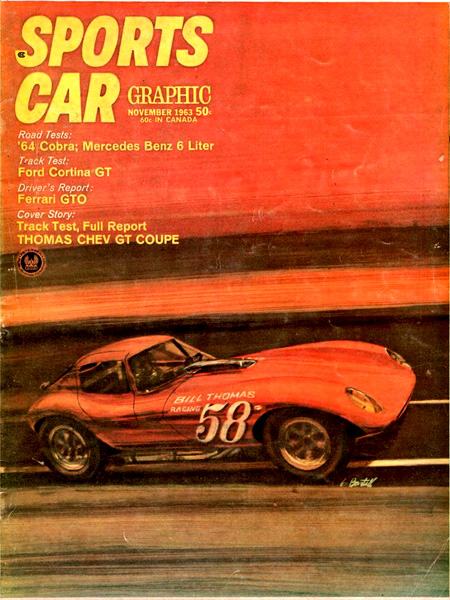

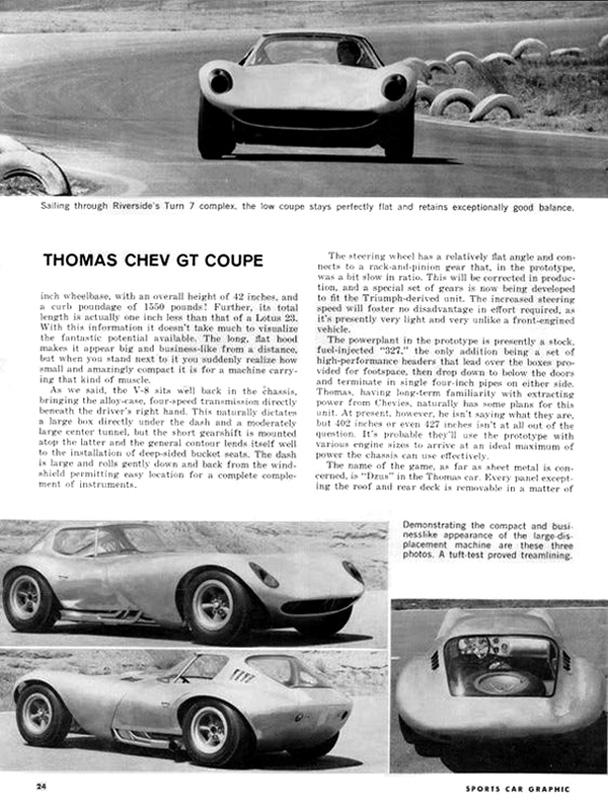

Jerry Titus によるテスト第1号車は、1963年、リバーサイド・インターナショナル・レースウエイで Sports Car Graphic (SCG)誌によって、公開テストを受けている。テストドライバーは、SCG誌のテクニカル・エディタ兼レーサーの、ジェリー・タイタス(Jerry Titus)であった。

記事は1963年11月号に掲載された。ジェリーの意見は業界で強く信頼されているが、彼は粗削りなチーターを気に入ったようで、好感をもって評価している。この記事を見て、チーターのオーダーを入れた者は少なくないという。(後に、ジェリー・タイタスはチーターでレースに参戦することになる)

第1号車はSCG誌のテストの後、ミシガン州ウォーレンのGM技術センターに送られ、秘密裏のテストを受けている。1トンを超えるコブラに対し、770kgという軽量な車体と360馬力を超えるV8の組み合わせのチーターは、GMがそれまでテストしたあらゆるフロントエンジン・リアドライブ車よりも高い横加速度(1.18G)をたたき出したという。 チーターの実像まっすぐ走らせると、とてつもなく速かったチーターも、肝心のハンドリングに難点があった。行き当たりばったりに設計されたシャーシの剛性が、エンジンパワーに対しあまりに低かったからだ。

クロモリ鋼管で組まれたセミスペース・シャーシは、コーナリング荷重に対し、容易にたわみ、完全独立懸架のサスぺション・アームはあらぬ方向に動いてしまっていた。(直線番長のチーターは、ドラッグレーサーとして延命され、その世界では成功している)

ドライバーは、リア車軸のすぐ前に座ることになったが、このようなショートホイールベース・大パワー車をコントロールするのに適切な位置だったかどうかはドライバーのみが知るところである。

ドライバーがハンドリング以上に耐え難かったのは、エンジンからの熱だった。冷却性能に問題があり、エンジンは常にオーバーヒート気味で、キャビンは「ドライバーを料理する鍋」と揶揄されるほどであった。特にドライバーの左足は、エキゾースト・パイプからの熱に直撃され、火傷を起こすほどだった。

ショートホイールベースとフロントミッドシップとを組み合わせた極端なシャーシ構成、それを覆うようデザインされた奇妙なボディ形状、といった過剰なまでのケレン味がチーターの魅力のすべてといえた。チーターは、洗練されたヨーロッパ流のスポーツカーと対極にある、ファンキーでトリッキーなアメリカン・ホットロッドそのものであった。 なぜチーターと命名されたのか?上の SCG誌 1963年11月号では。まだ「トーマス・シェヴGTクーペ」(「シェヴ」は「シボレー」の意)と呼ばれているが、HOT ROD MAGAZINE誌 1964年3月号では “チーター”という名称が前面に打ち出されている。

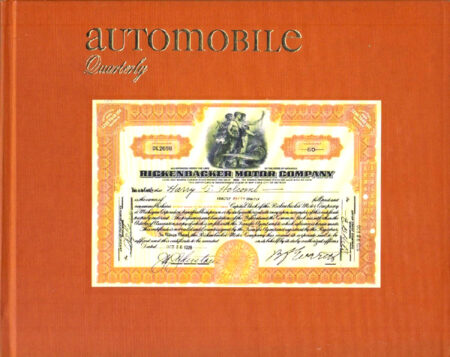

高級季刊自動車誌「Automobile Quarterly」の1981年第3号に「Anthony Young」氏による「BILL THOMAS’ FAST-MOVING CAT」という記事が掲載され、そこにビル・トーマスへのインタビューによる命名の経緯が書かれているという。幸い、その記事を見つけることができたので、以下に紹介したい。

トーマスはBTRC設立直後、ノッチバックのシボレーIIにFRP製のファストバック・ルーフを架装したカスタム車を製作したが、トーマスと仲の良かったGMのヴィンス・ピギンズは、それを「cheater」(出し抜くモノの意か?)と呼んでいた。

南部訛りのピギンズが「cheater」を発音すると「cheatahs」となり、これが転じて、ファストバック・シボレーIIは「Cheetah」と呼ばれるようになっていた。 「Cheetah」の名称はシボレーIIのカスタムカーには定着しなかったが、トーマスはその名を気に入っていたので、後にコブラ・キラーを作った際に、再び引っ張り出してきたというのが真相とのこと。 チーターの原型チーターの設計者であるドン・エドモンズは、シャーシ剛性の低さを指摘されると、チーターは当初、GMからショーカー製作といった新しい仕事を引っ張ってくるためのサンプル程度のものを想定して造られていたのだが、製作途中で突然、レーシングカーに舵取りされたためと弁明している。にわかに信じ難い話ではある・・・というのもチーターの原型とされるレーサーが存在するからだ。 ドンがBTRCで仕事を始める前に、ビル・ストロップ(Bill Stroppe)のために製作した車両がそれである。マセラティのバードケージ(ティーポ61)に触発され製作したことと、ビル・ストロップの渾名が「The Bear」だったこととを合わせて、「ベアケージ」(クマの檻)と名付けられた。

リンカーン用V8エンジンが左にオフセットされているのは面白い。エンジン位置、フレーム構成にチーターとの近似を感じる。

リアアクスル直前のシート配置もチーターと同じ。ただしサス形式は、チーター製作までの数年で長足の進歩を遂げたことが分かる。

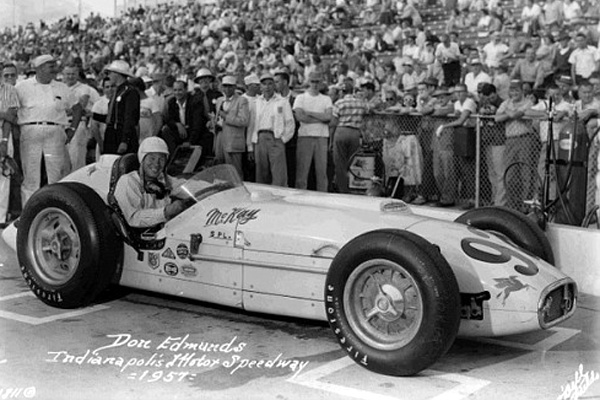

実は、ドンは元レーサーであった。そのキャリアはミジェットカー・レースから始まり、キャリアのピークの1957年にはインディ500に初参戦、19位に入り、ルーキー・オブ・ジ・イヤーを受賞している。彼が造るレーシングマシンのレイアウトの源流はこの手のクルマにあると容易に推測できる。

彼はミジェットカーのデザイナーとしては、その殿堂に列せられるほどの成功していることは、付け加えておかなければならないだろう。 プロジェクトの終焉1964年初頭にFIAが統括するGTクラスのレギュレーションに変更が入り、1965年シーズンから要求される最低生産台数が、連続した12か月に 100 台以上から 1,000 台以上に引き上げられた。BTRCにとって、100台の生産でもGMのバックアップが必要だったが、1,000台は、世界最大の自動車メーカーであるGMすら躊躇する数字であった。なにより、GMはチーターをお気に召さなかった。GMのバックアップの約束は白紙に戻された。 FIAのGTクラス公認の道を閉ざされたチーターは、プロトタイプクラスを走るという選択は残されていたが、そのクラスではFRレイアウトはすでに時代遅れになっていた。FIAのGTクラスの公認を取ったコブラが、ヨーロッパに殴り込みをかけ覇権を握った一方、チーターの主戦場は USRRC (United States Road Racing Championship)、SCCA (Sports Car Club of America) といった国内レースとなった。(とはいえ、チーターの実力に相応しい舞台であった) さらに追い打ちをかけるトラブルがBTRCに起きた・・・1965年9月、BTRCのファクトリーが火事に見舞われたのだ。チーターを製造するためのジグが焼失してしまった。これがとどめとなって、チーターのプロジェクトは完全に終了した。 この記事には書かれていないが、工場の 窓に向け火炎瓶が投げ込まれたらしい。 11台のチーター ————————————————————————————– この特徴的なクルマは、ごく短期間に、完成車11台(#1と#11は同じフレームなので実質10台)とベアシャーシ5基(4基説あり)が作られたにすぎず、その消息はすべて把握されている。(なお、5(4)基のベアシャーシのうち、2(1)基がリペアに消費された)

第1号車: GMテスト車 1号車と2号車のみアルミボディを持っていた。

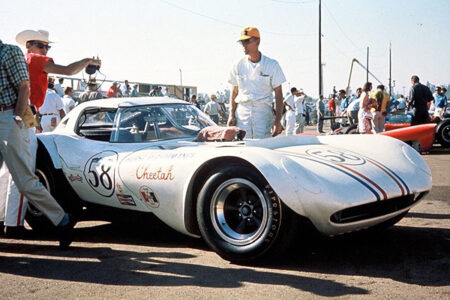

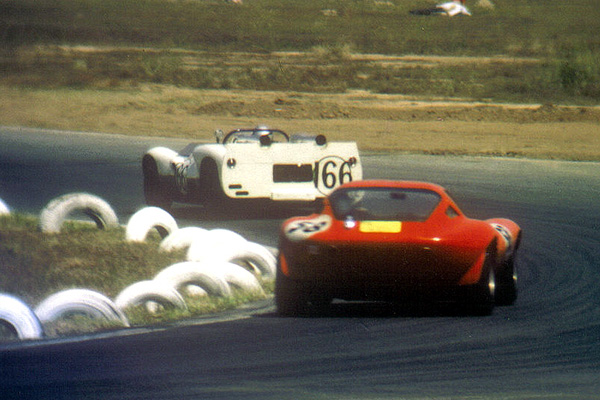

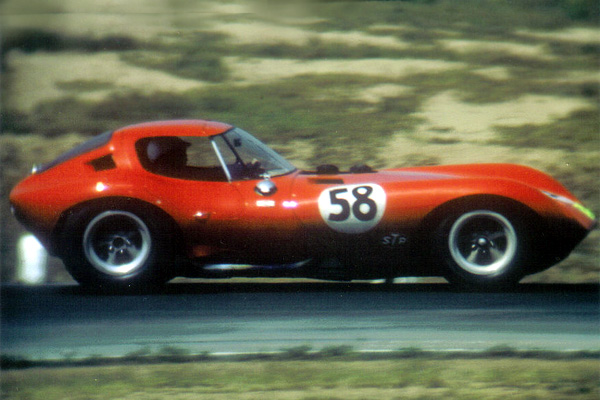

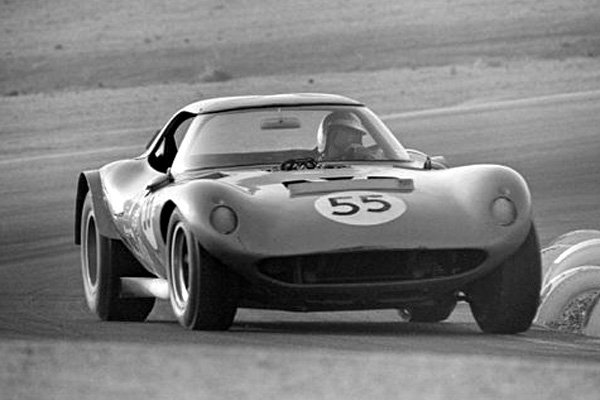

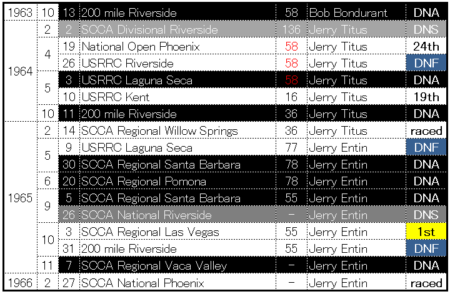

1号車はGMに買い上げられたが、後にビルによって買い戻され、スーパー・チーター(後述)のベース車両となる。 第2号車: BTRCのワークスマシン 2号車は、BTRCのワークスマシンとしてレースに使用された。 1963年シーズン デビュー戦は、1963年10月のリバーサイド200マイルが予定され、ドライバーはボブ・ボンデュラント(Bob Bondurant)が務めるはずだったが、レース数日前にドン・ホーバス(Don Horvath)がテスト走行中にクラッシュさせてしまい、本人も重傷を負い、参戦はキャンセルと相成った。(この事故で 希少なアルミボディはFRPボディに換装されている) 1964年シーズン 結局、1964年2月のリバーサイドが初レースとなった。SCG誌のテストでチーターを高く評価したジェリー・タイタスがハンドルを握り、以降、1964年シーズンのレギュラードライバーを務めたが、レース前日の練習走行中にクラッシュし、DNS(Did Not Start)で終わった。(この事故で フレーム交換が行われている) ゼッケン58は赤ボディのイメージが強いが、一時期、白ボディに赤と青のストライプで飾られていた時期があったようだ。(後に赤に戻されている)

ジェリー・タイタスの最高位は19位(USRRC ケント)に終わった。

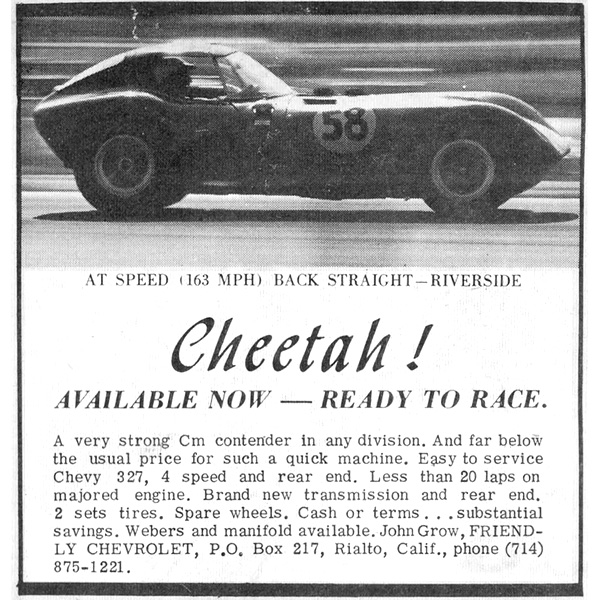

チーター2号車の売却広告。リバーサイドでの直線トップスピード(163mph = 261km/h)を売りにしている。

とはいえ、163mphはずいぶん控えめの主張らしい。ビル・トーマスはこう回想する。 「リバーサイドの練習セッションで、ジム・ホールのシャパラルがバックストレートを走っていた時、チーターの方がシャパラルよりも速かった。シボレーのフランク・ウィンチェルがそこにいて、クルマ(シャパラル)を社に持ち帰って空力特性をもう一度確認したいと言っていたよ。その時、チーターは198mph(約317km/h)を出していたんだ。ジェリー・グラントは、もっと速く走れたはずだが、コーナーで減速しなければならなかった。壁に穴を開けたくなかったからね」 1965年シーズン チーター2号車は、ジェリー・エンティン(Jerry Entin)の手に渡り、彼が1965年シーズンを走らせた。彼はほとんどのレースで完走に及ばなかったが、SCCAの地方戦(ラスベガス)で、ほぼ唯一の完走で優勝を果たしている。

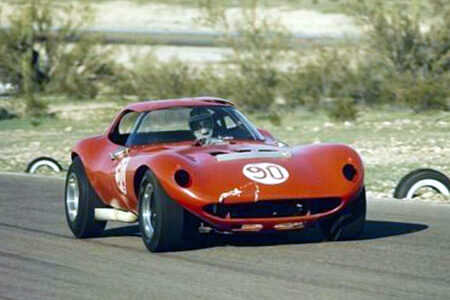

カリフォルニア万歳 この車は、エルヴィス・プレスリーが白いコブラを乗り回すクダらない映画「カリフォルニア万歳」(原題 「Spinout」1966年)の劇中車に使われている。

ママス&パパスのデニー・ドハーティ ジェリー・エンティンは、ママス&パパスのデニー・ドハーティ(Denny Doherty)に車両を売却した。デニーは勇敢にも公道仕様に改造して乗り回していた。

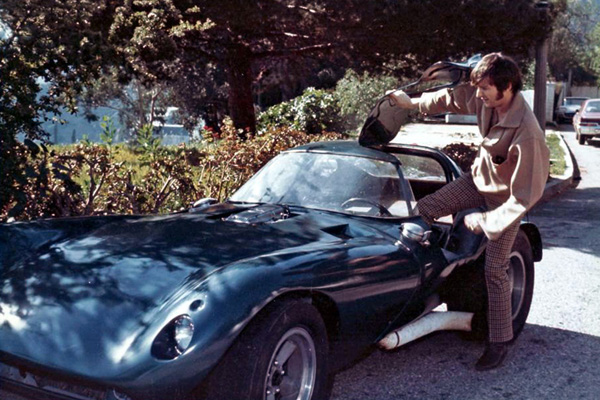

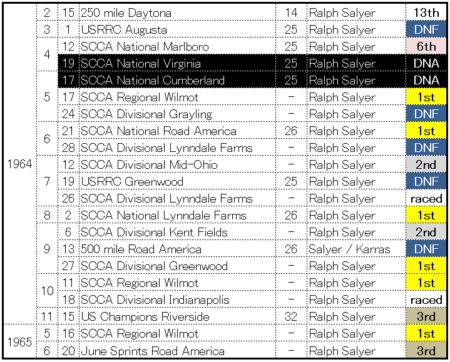

第3号車: Cro-Sal スペシャル 3号車はラルフ・サルヤー(Ralph Salyer)が購入した。この車両はCro-Sal スペシャルとして有名である。 Cro-Sal の由来は、メカニックのジーン・クロウ(Gene Crowe)とドライバーのラルフ・サルヤー2人の姓からきている。Cro-Sal スペシャルは、64年と65年シーズンに11もの優勝を計上しており、史上最も成功したチーターと言われている。 ガルウイングドアがテープで固定されているが、これは高速時に勝手にドアが開いてしまう(笑)からである。

初勝利は1964年のエルクハート・レイク。サルヤーは予選でも最高速度記録を樹立している。

「スピードトラップが185mph(約296km/h)を記録したが、誰も信じてくれなかった。しかし、9月のレースでも同じ速さを出していたので、記録として残さざるを得なかったんだ」と、サルヤーは語っている。 まもなくCro-Sal スペシャルはロードスターに改装された。これは言わずと知れたコクピットへの熱害問題への対策である。

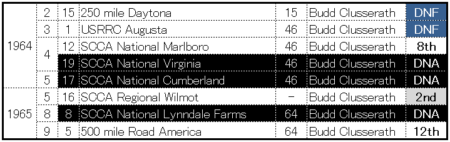

第4号車: バド・クラッセラス車 4号車はバド・クラッセラス(Bud Clusserath)が購入し、1964年および1965年シーズンを走った後、サム・ゴインズ(Sam Goins)に売却された。

バド・クラッセラスは、チーターについて以下のように語っている。 「ショートトラックでは楽しかったよ。コーナーで大きくタイムロスしても、ストレートで挽回できたんだ。」 彼によれば、ロングトラックにおいても、その実力を如何なく発揮したという。 「デイトナでは予選を走る機会がなかったので、ほとんど最後尾からのスタートとなった。 フラッグが降り、24番手でスタートしてから最初のコーナーに差し掛かった時点で7番手となっていた。きっとほとんど全ての車を追い抜いたんだろう」 さらにデイトナにおけるフェラーリ250GTO駆るフィル・ヒルとの出来事についても述べた。 「インフィールドからオーバルコースに入るとき、フィルは私に追いつき、横に並んだ。2人は同時に加速した。ストレートを抜ける頃には、私は彼の8台分ほど前にいた。コーナーに差し掛かり、ブレーキを踏んだとき、彼は私を抜き去って行った。それから二度と彼の姿を見ることはなかった。ワークス・フェラーリですら低速ギアの加速では私についてこれなかった。ただし、ギアが上がると、それはまた別の話となる」 第5号車: チーターを3台購入したAlan Green・その1 元レーサーでシボレー・ディーラーを手広く営んでいたアラン・グリーン(Alan Green)は、チーターを3台も購入している。 黄色のバーダル・カラーに塗られた5号車は、コルベットGSのために用意された 58mm WEBER DCO(ツインチョーク・サイドドラフト)キャブレターを4連装した 377cuin. オールアルミ製エンジンを、GMから特別に供与を受けて積んでいた。 残念ながら、初陣となる1964年2月のデイトナで、ジェリー・グラント(Jerry Grant)が予選でクラッシュさせ、全損にしてしまう。

チーターのデザイナー、ドン・エドモンズは、デイトナでの練習走行中にジェリー・グラントが217mph(347km/h)を記録したことを覚えているという。ジェリーがピットに戻ってきたとき、ドンはジェリーにその記録を興奮気味に伝えたが、ジェリーはその後に188mph(300km/h)を超えることはなかったという。

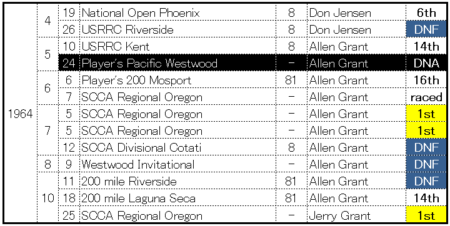

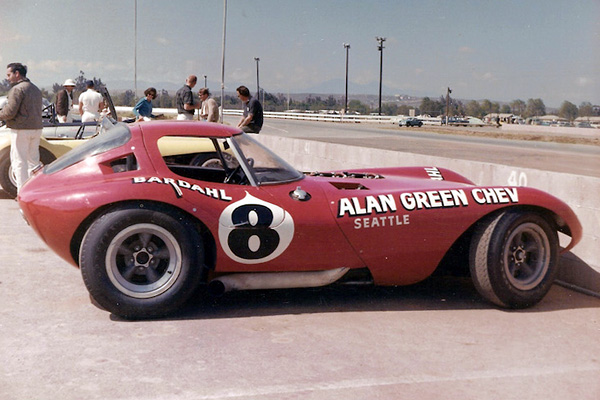

第6号車: チーターを3台購入したAlan Green・その2 6号車は廃車となった5号車の代わりに購入された。 ドライバーには、ジェリー・グラントに代わって、アラン・グラント(ジェリーとは血縁関係はない)が加わった。彼は前年、シェルビーのチームからコブラでレースに出場していた有望株で、手強いチーターで手堅い成績を残した。そのため、6号車は、Cro-Sal スペシャルに並んで有名なチーターとなっている。

すぐにメタリック・グリーンに塗り替えられた。

レースから退役した6号車は、ジェリー・コプレー(Jerry Copley) からバリー・グラント(Barry Grant) を経て、1972年にロブ・ピンカム(Rob Pinkham)の手に渡った。ロブ・ピンカムは、6号車をカスタムショー・カーに仕立て直した。この時なぜか車台番号に #3 が上書きされたという。

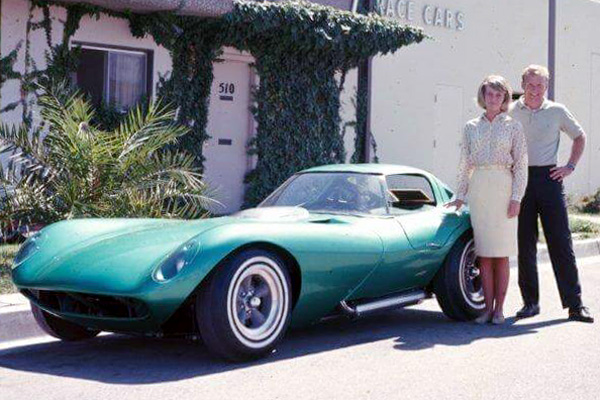

第7号車: チーターを3台購入したAlan Green・その3 7号車を自分の妻のためのロードカーとして購入している。

ロードカーの尾灯は、2灯から4灯となっている。彼女は只者ではなく、実際にチーターを公道で乗り回していて、たまにドラッグレースにも参加していたとのことだ。

第8号車: ロードカー トーマス・フリードキン(Thomas Friedkin)が購入し、ロードカーとして登録された。オレンジ色のチーターは、フリードキンの経営するシボレー・ディーラーの客寄せパンダとなった。

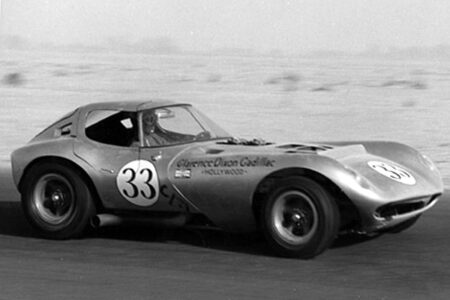

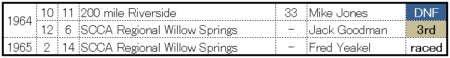

第9号車: ディクソン・キャデラック ジャック・グッドマン(Jack Goodman)が購入した9号車は、1964年および1965年のSCCAクラブマンレースを走った。グッドマンがディクソンでキャディラック・ディーラーを経営していたため、「ディクソン・キャデラック」の名が冠されている。

第10号車: ワークス・ドラッグレーサー ドン・グレイブ(Don Greib)が、ドラッグレースに使用したが、この車は、事実上のGMのワークスカーであり、GMから秘密裏に提供された 400 cui エンジンをテストしていた。。

このクルマは、1965年のBTRCのファクトリーの火事で焼失してしまったという。 第11号車: 427 スーパー・チーター・プロジェクト ビルはチーターの改良版、スーパー・チーターの製作を、1965年シーズンに間に合わせるべく開始している。 スーパー・チーターのベース車はビルがGMから買い戻した第1号車だが、フレーム番号には #11 が採用された( #1 の横に 1 を打ち足したのだろう(笑))

クロモリ鋼管のスペースフレームは、幅で4インチ(10cm)、ホイールベースで19インチ(48cm)も広げられた。これによりキャビンは拡大され、ドライバー着座位置も前に移されている。

ボディデザインも空力的に改善される予定であった。(リアのデザインは、自身がそのエンジン・チューニングに携わった1962年のGMのコンセプトモデル、コルベア・モンツア GTの要素が盛り込まれたと言われている)

このクルマには、427 cui. (7.0L) のエンジンが載せられ、ルマンに参戦する、と噂された。 実は、これと全く同じ計画が、宿敵シェルビー・アメリカンでも進められていた。1964年のルマンをコブラ・デイトナクーペでGTクラス優勝を果たしたシェルビーだが、残念ながらGTクラスのシリーズチャンピオンは僅差でフェラーリに奪われてしまった。 翌1965年のルマン総合優勝のみならずシリーズチャンピオンをも狙うべく、コブラ・デイトナクーペの磨きを掛ける・・・ボディを拡大して、289エンジンの代わりに427エンジンを積む、さらに空力的にも洗練させる、という目論見であった。

この計画は、シェルビーが急遽フォードに請われ、GT40 開発の中心となることに決まり、流れているが、これがビルを刺激したのだろうか? なお、GMはシャパラルを通して、1966年および1967年のルマンのプロトタイプクラスに挑戦している。

スーパー・チーターは公道市販車としても期待されていたようだ。コブラ・ロードスターが、フォードのショウルームに並べられたように、スーパー・チーターがシボレー・ディーラーに並ぶことを夢想していたらしい。

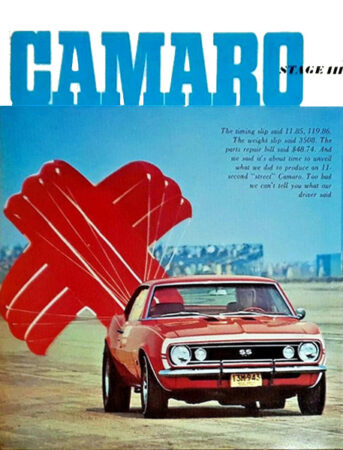

しかし計画は前述のファクトリーの火事もあり、成就しなかった。 チーター後のBTRC、そしてその終焉しかし、ビル・トーマスはそれでクルマ作りをやめることはなかった。その後しばらくは、ニッキー・シボレーと組んで、カマロやシボレーIIに427cuiエンジンを供給したり、西海岸初のファニーカーに積むエンジンを手掛けたりしていた。

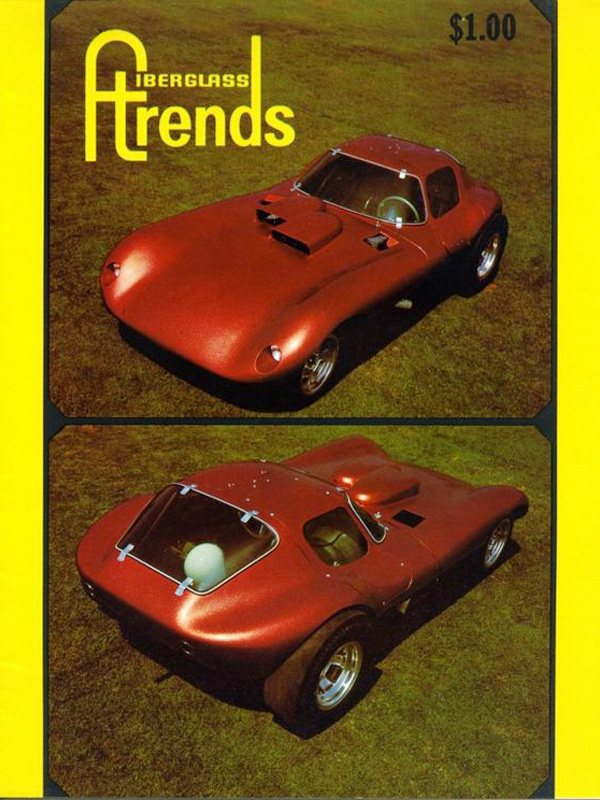

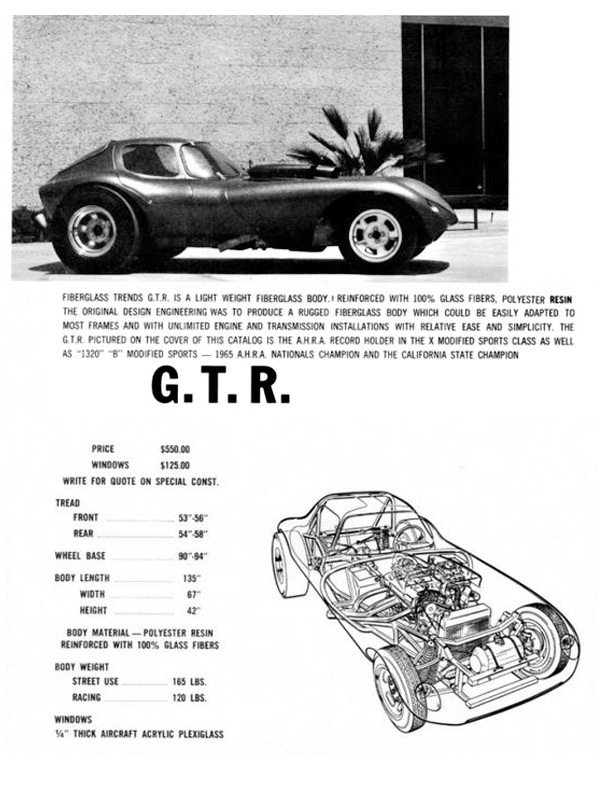

1969年、ここらでレーシング・ビジネスは潮時と思ったビル・トーマスは自らのファクトリーを閉じ、自動車の世界から完全に足を洗う。これにてBTRCの歴史は完全に閉じられた。 (一説には、BTRCは破産で終わったという。BTRCのみならず、大成功を収めたシェルビーやシャパラルも、1969年から1970年あたりで揃って事業を閉じている。この頃、USのレース界の景気に大きな変化があったのであろう) G.T.R.ビル・トーマスがチーターの生産を停止した後、チーターのボディを製作していた2社のうちの1社、Fibreglass Trends 社がその事業を引き継いだ。FT社のチーターは G.T.R. と呼ばれ、1965年から少なくとも1989年までは生産が継続されていた。G.T.R.は、主にドラッグレーサーとして使用され、それなりの成功を収めている。

|

チータ”Cro Sal Special”、オークション形式で売りに出されております。

https://bringatrailer.com/listing/1964-chevrolet-cheetah-2/

あらー、いいですねー、6千万円ですか!!

オーナー所有の当時の写真が公開されていますね!!

貴重な情報ありがとうございました

チータの名前と姿、GMのバックアップがあったらしいが頓挫、という程度の知識はありましたが、初めて系統立てられた記事を目にすることができました。ありがとうございました。

それにしても、Cheater 転じて Cheetah とは、いかにもキワモノっぽいイメージ通りですね(笑)

いかにも筋交いが少ないスペースフレーム、イタリア車の無数の三角形を組み合わせた構造を見慣れた目には「これはダメだろう」という感が湧きます・・・

文明化=量産化を目論んだスーパーチータ、エンジンと乗員の位置関係はあまり変化がないようで死ぬほど熱そうですが、いずれにせよ既にスティングレーが存在するラインアップに割り込めたかどうか。。。

良くも悪くも、見た目通りの「無理矢理感」こそがチータの本分のような気がします。